======20180629迭代版本======

$ C5 R, J t. B+ m2015年11月写的第一版回答,现在,时隔近3年,再次更新,真的有点「物是人非」的味道,哈哈。笔记本体系也有很大的迭代。附上我目前的笔记本体系模板(http://t.cn/RrXOnNu),供参考。

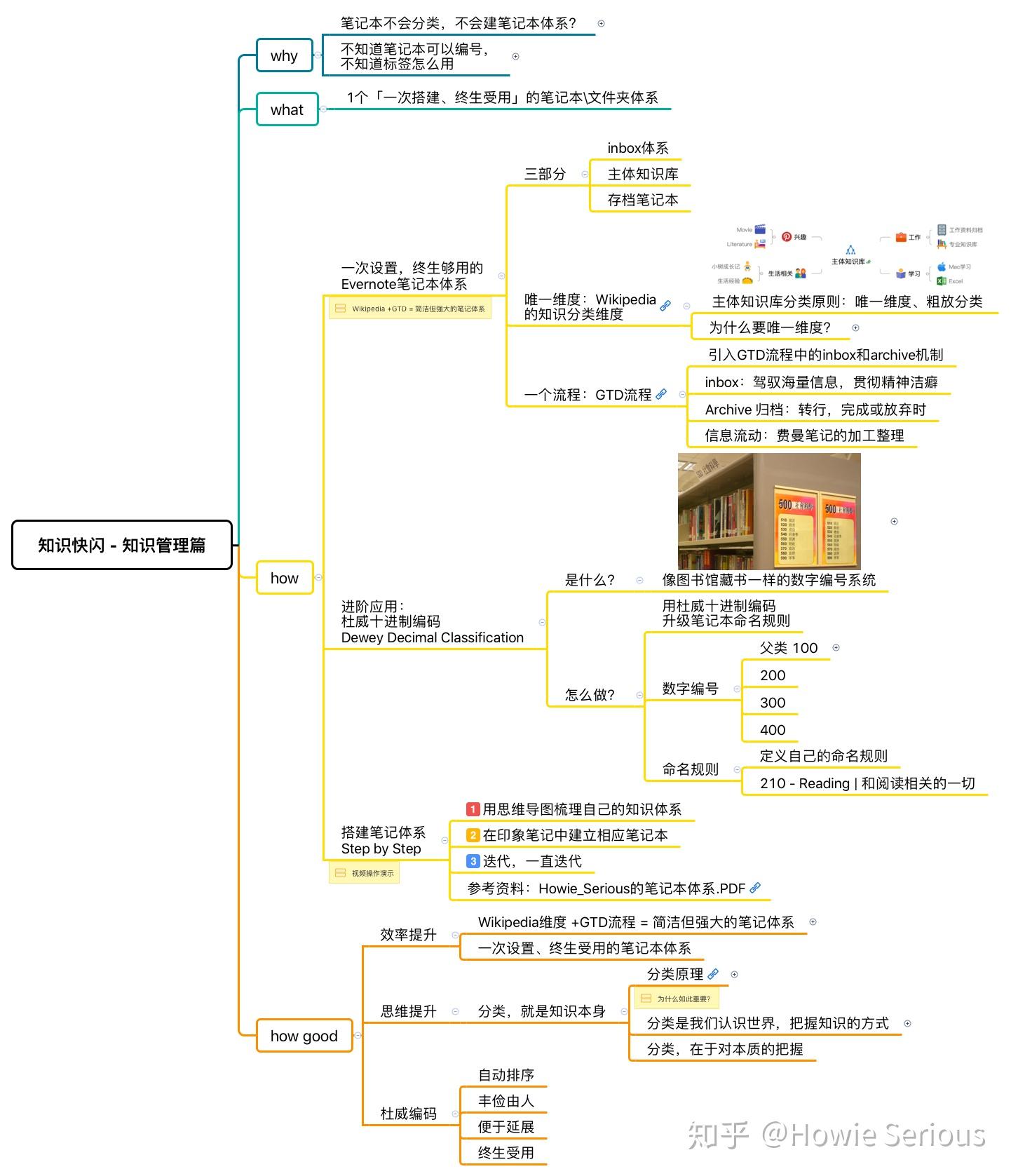

: r# @: s( @. ?, i( R/ n( D不论是用印象笔记等软件做个人知识管理,还是电脑中的文件分类管理。最常见的、普遍存在、必须首先解决的问题 :

. w4 p& x3 G! m5 `% I, D3 S- _不会建笔记本或文件夹体系,找不到理想的笔记本/文件夹分类。 文件和资料在电脑里杂乱堆放的情况是非常常见的。因为新建文件夹实在太容易了,不像实物的笔记本或者文件夹那样,完全不需要什么成本,随之带来的一个问题就是我们随心所欲,随心情:6 _" [4 Q6 t* V7 t

想怎么建笔记本就怎么建,想怎么命名笔记本就怎么命名,笔记本的层级想建几层就建几层;% P1 A! R o5 B5 o1 f. R$ y( h* o

今天按时间建一个2018年6月的笔记本,明天按照自己的兴趣爱好建一个电影笔记本,后天,按工作流程建一个工作总结笔记本,自己也不知道自己有哪些笔记本,整理完笔记,不知道可以移放到哪个笔记本里,甚至,你可能发现放到这个笔记本里面也合适,放到那个笔记本里面也合适! 如果你同时好几个笔记本放进去都合适,那说明就「都不合适」!是吧?「到底应该把这个笔记放到哪个笔记本里去?」你可能想了2分钟,也没有正确答案,然后,大腿一拍,算了,不整理了!所有当初的任性,都有以后的代价。如果「随性」地收纳大脑精神食粮,等日后要用的时候,找一个资料就像大海捞针,苦不堪言了。

* d. j; [1 N7 t' d今天,我们的主题是关于笔记本分类的方法论,以印象笔记为例,帮你打造受用终生的笔记本体系和文件夹体系,而且是一次设置,终生受用。

# k, r0 M7 [2 K, \3 V1. 一次搭建,终生受用!8 i& T0 F7 ~6 V1 B2 C5 D

( D7 a# w( @5 s

- N0 ^$ ~ O- W4 [. a . Y0 z7 q4 Q* M- h . Y0 z7 q4 Q* M- h

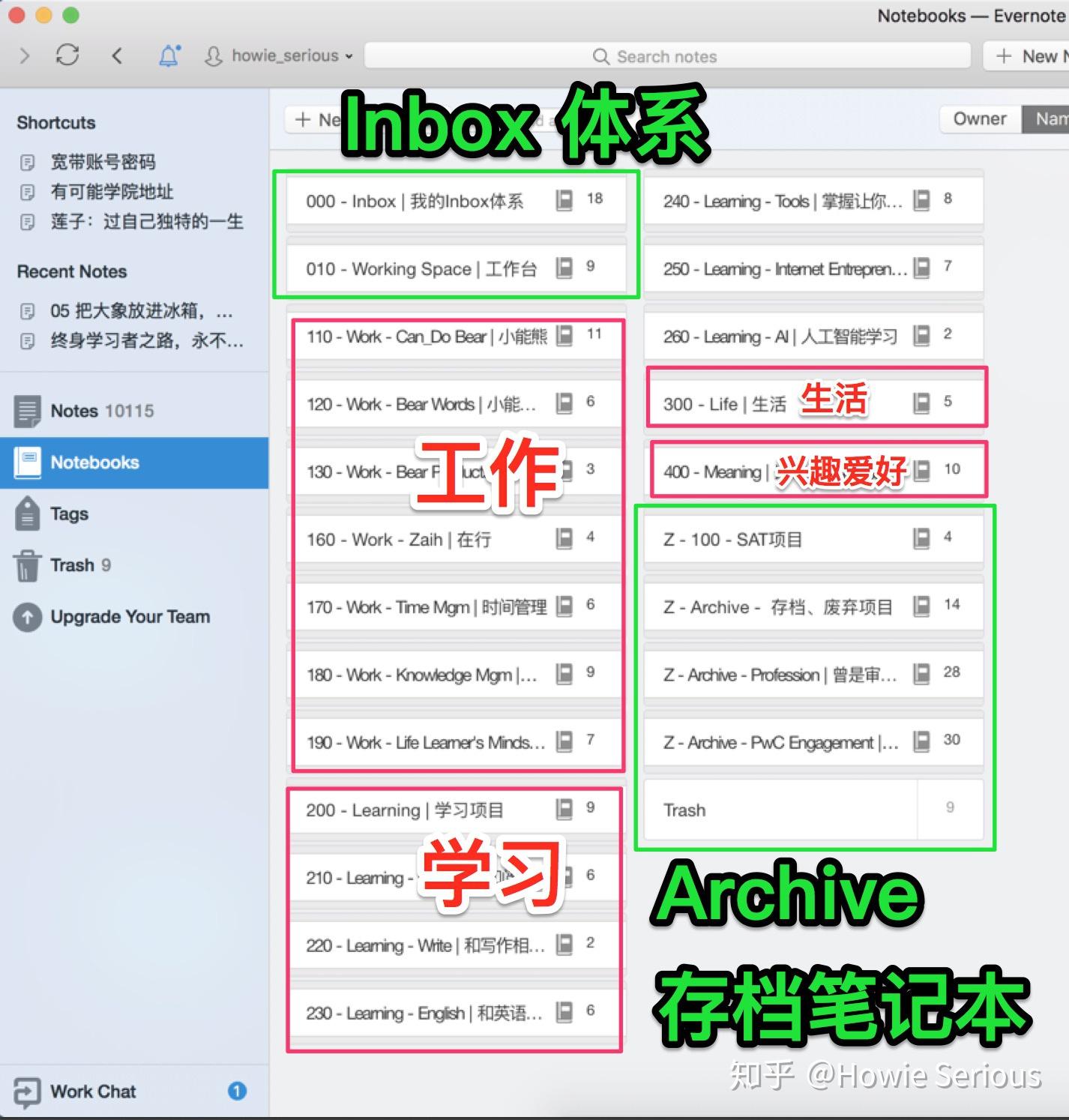

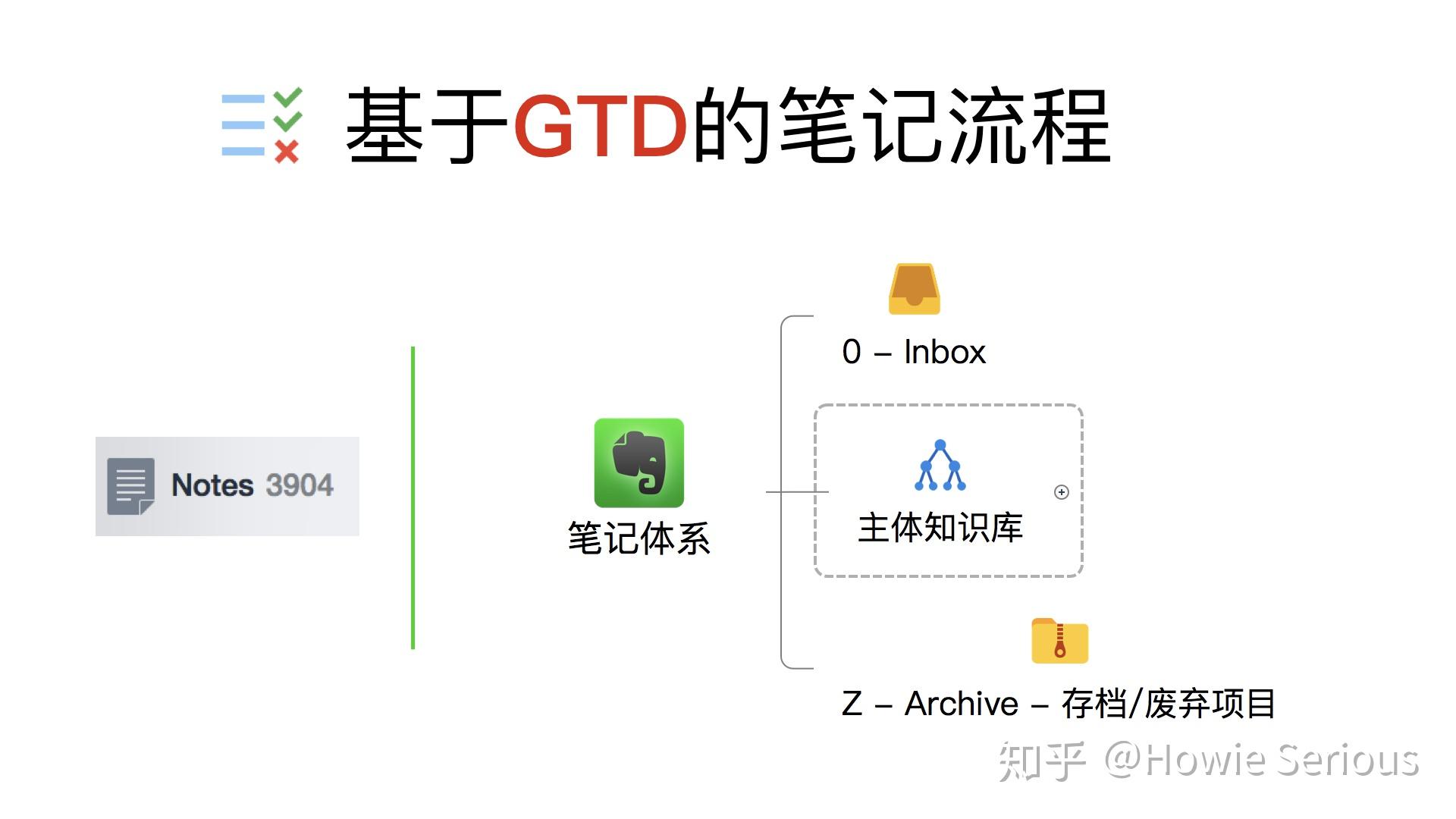

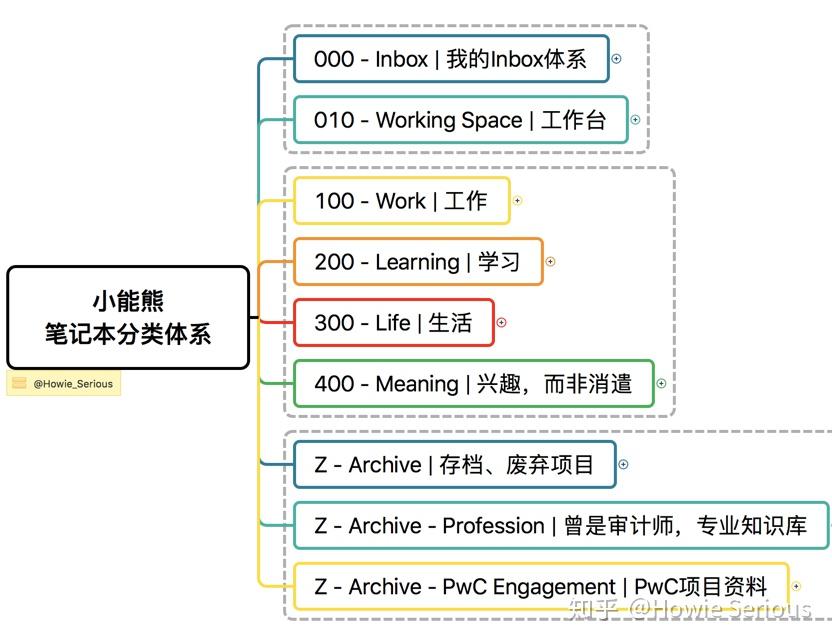

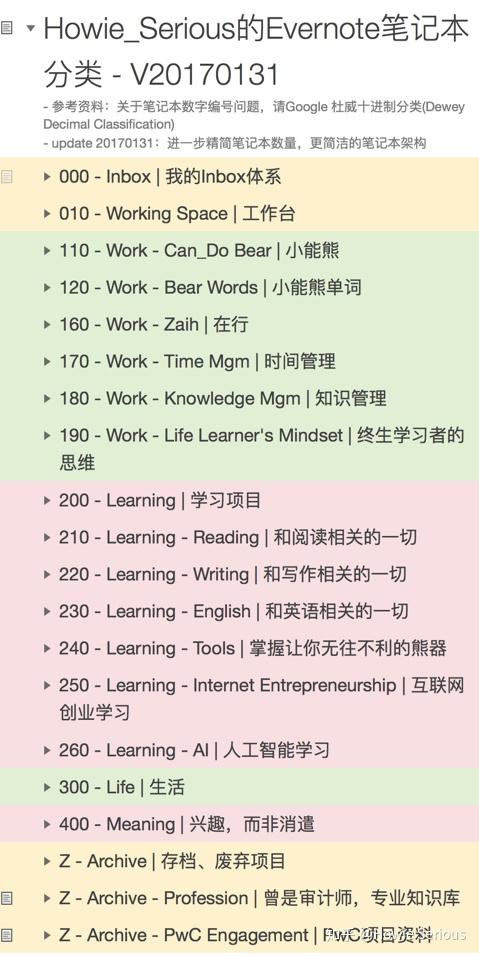

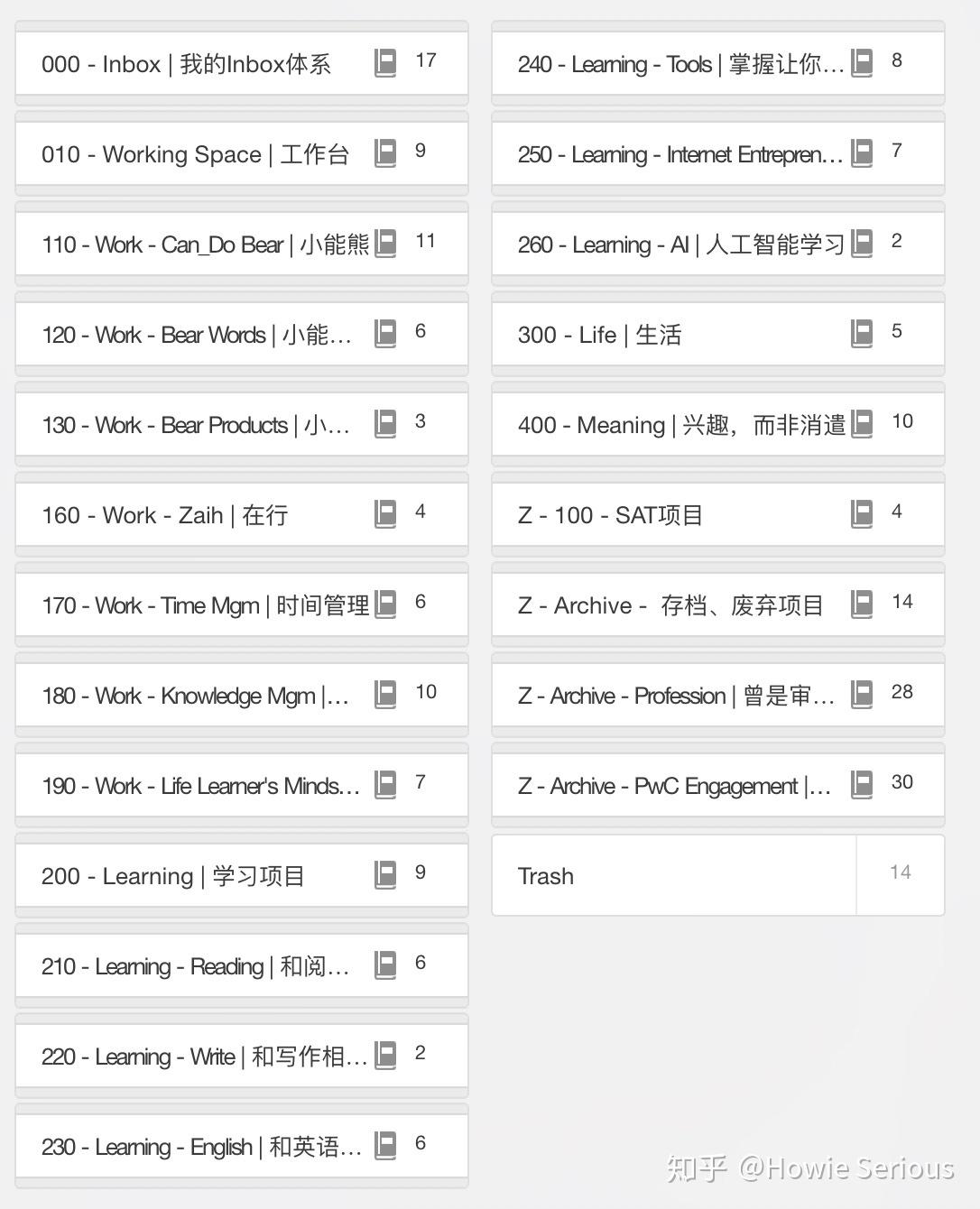

我的笔记本体系非常简洁,分成三大部分:

1 _' g$ [. M$ I Z) @3 i$ F第一部分,inbox笔记本体系;inbox是一套高效搜集信息、克服信息混杂的处理机制,我们将全部信息来源汇集到1个inbox里面,就可以驾驭海量信息,让大脑的精神食粮少而精;第二部分,用唯一维度搭建主体知识库,一招完成信息整理分类。我用唯一维度分类,分成工作、学习、生活和兴趣爱好四类笔记本组,用这种方法搭建主体知识库,将庞杂的信息整理分类;第三部分:用存档笔记本归档信息。人生就是一个信息流,这些知识是一直在流动的。所以,当我「翻篇」的时候,例如我转行了之后,之前CPA学习的内容,之前做审计项目时的客户资料和工作笔记就都暂时用不到了,我就都会把它们全部归档。注意了,这里的归档绝非删除,以后想用这些资料还可以调取出来。 + u! h2 C9 i* Q/ A. G

* ] n3 p. R: v& {; y( Q

* V# F, Q; c1 j, ?( r * V# F, Q; c1 j, ?( r

所以,我的笔记本体系,1万篇笔记,100多个笔记本,其实就分成三大类:inbox体系=搜集信息;唯一维度搭建主体知识库=整理分类信息;存档笔记本=归档信息。# F9 Z& J1 Y3 ~7 N4 Z2 I

1.1 Inbox原理4 x* F' |: O Q8 L7 {0 o

2 \- z4 O$ _! x7 w$ eInbox是什么东西呢?Inbox,其实就是我们的收件箱。

) H, W% c# |( W% J6 o7 J4 }所谓「收件箱」,其实就像我们大家用过的电子邮件收件箱、公寓楼下都有邮局邮箱。 你设想一下,如果没有inbox,假设有100个人在一周之内给你寄信,邮递员每拿到一封信就来敲门,他一周可能要敲100次门。但是,如果你在楼下有一个邮箱,邮递员每次收到信之后,只要将这个信放到你的邮箱里面,你只要一周开一次邮箱,你就能够将100封信,全部拿到你的家里面去。所以,inbox就是这种提高信息收集效率的机制。7 U3 ~% B% ]* H* ~

Inbox,就是这100个信息来源和1个印象笔记这样的知识库中间的衔接机制。作为信息中转站,Inbox可能只有几个,只要我们梳理并给自己建立一个inbox体系,它就能够让你的信息有效归集。

3 v3 g# G" H" u' H0 j建立Inbox体系后,每周只要清空inbox笔记本,将整理过的笔记移到主体知识库里,知识就成了活水,不断流动起来了。再加上简洁但强大的数字编号系统、规范的命名规则,这套笔记本体系会让你的知识管理得心应手,「指哪打哪」。所以,一个简洁的、内化的、随手能用起来的主体知识库分类,就变得至关重要。而且,这套体系,还可以应用于电脑文件的整体收纳,让你从此告别混乱无序。2 X6 t7 q" w# A3 H, o

7 y3 j6 x. k b * ~* X6 k$ I; O- ~" } * ~* X6 k$ I; O- ~" }

2. 一劳永逸背后的4大原则

6 C# j: F" Y0 a

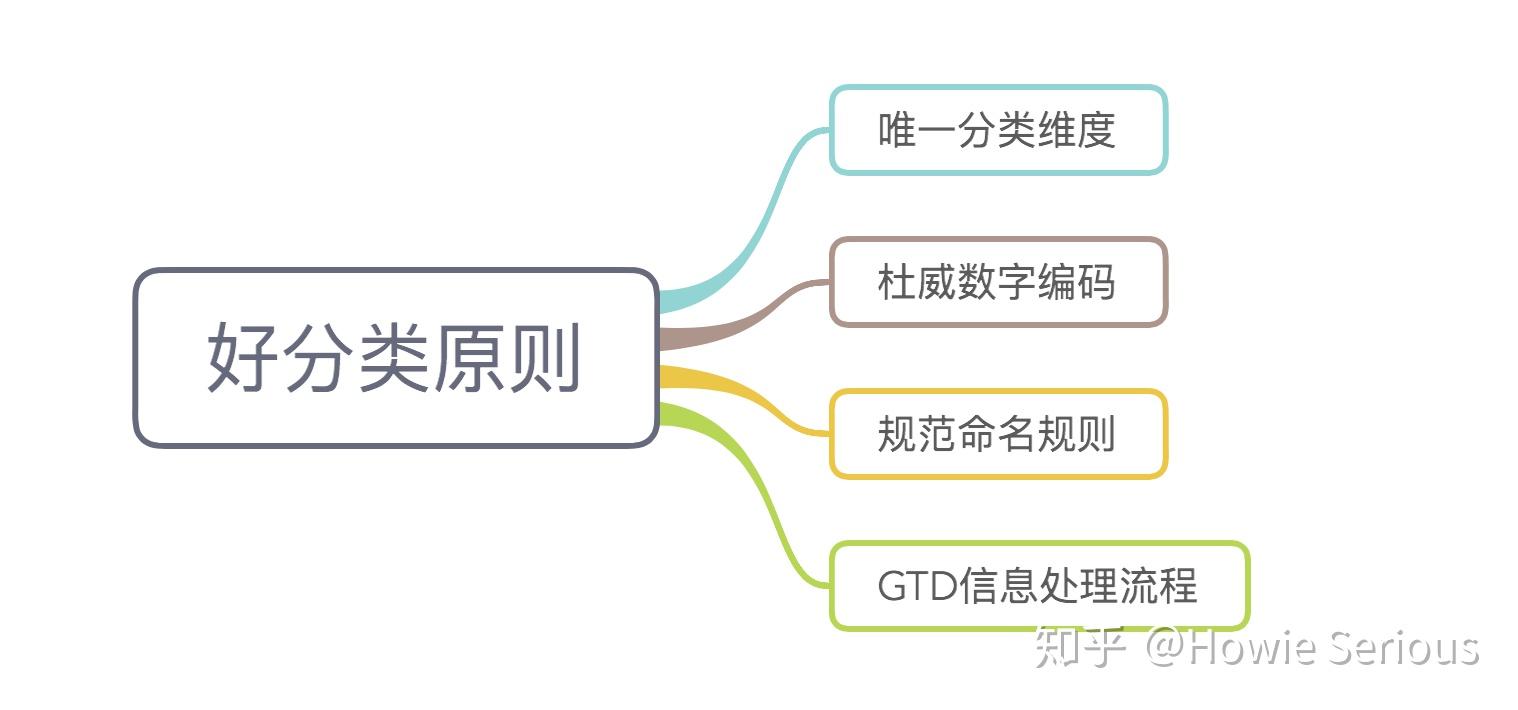

) D6 D# o9 m, i% S0 L2 J一劳永逸的背后,有四大原则。分别是:

6 [$ e7 ^, Q+ y0 y4 l1、唯一分类维度* Y8 Q( Q* l, J! h$ n7 s% L

2、杜威数字编码- P, k! e/ o/ q- ^( \2 A" |& n

3、规范命名规则

7 G! S' h! i8 L3 E" Y; C4、GTD信息处理流程 ) P, {2 _0 I/ I* c# K

1 Q0 u; W! [0 a0 I 1 Q0 u; W! [0 a0 I

2.1 唯一维度:Wikipedia的分类维度* p0 k4 O2 \& h& w) w0 ]* C N* q

) w( |4 l' P T: h& o

第一个原则,是正确的笔记本分类维度。好的主体知识库分类,需要做到8个字:' O- [% h) t" z, o

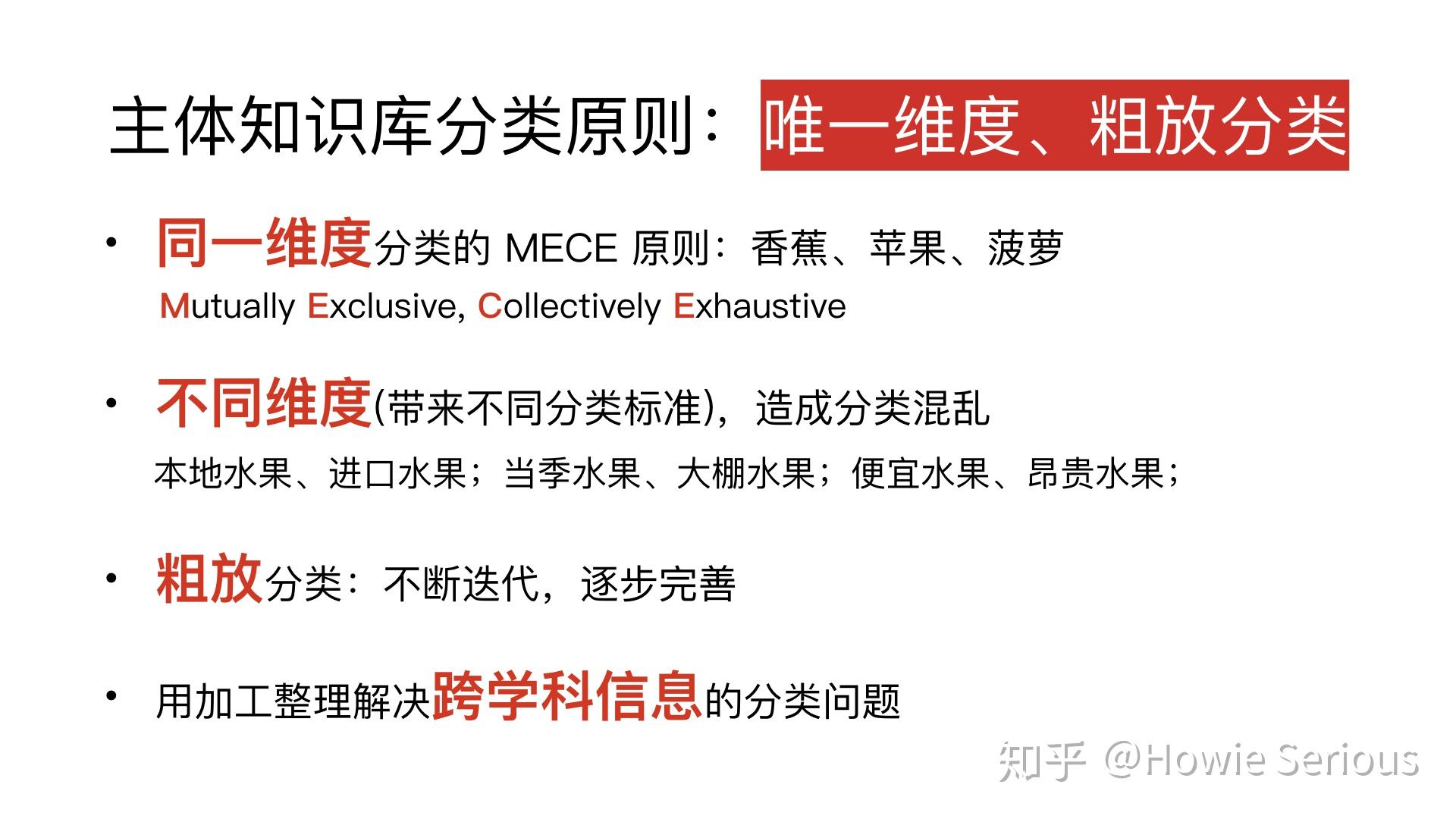

唯一维度,粗放分类。 , ~! b# J: p0 q3 P+ i

, Z5 x+ b! ~0 a7 T6 [1 `" Y( A8 ` , Z5 x+ b! ~0 a7 T6 [1 `" Y( A8 `

为什么要唯一维度呢?

' t2 \- y* _" p6 a/ _: G/ u/ H; k开头提到的笔记本分类混乱问题,就是因为多维度的引入而导致的。分类这件事情,只有贯穿着唯一维度,才能实现MECE原则。所谓「MECE」(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive),其实就是咨询圈子里基础的「不重复,不遗漏」这么一个原则,这个原则,是我们清晰思考的一个基本功。 7 F: K5 h% r# E Z( g" n/ u

/ S) e6 J6 B0 _% m7 F

! i, C, F& J# q* }* {. G" ?+ D7 `3 A3 p8 w

只有按唯一维度分类,做到MECE,分类才是有效的。就像亚里士多德通过研究水果分类来证明分类的重要性一样,你会发现,分类维度比分类结果更重要。9 Y0 c7 ^& b/ R- x, q$ b8 b" h. r9 x% |

对水果分类,如果我们用一个统一维度,通过界门纲目科属种的方式,我们就发现任何水果都能放到准确的地方。但是,如果我们今天按照这个产地把它分成国产的进口的,明天按照时令把它分成当季的和大棚的,后天按照自己喜欢不喜欢分,大后天按照新鲜不新鲜来分……

- q% Z" h' L6 n0 _( T这样,来了一个苹果,请问你要把它放到哪个笔记本里面去?好几个都合适,那说明分类维度有问题。分类维度多而且乱,导致我们在日常使用中经常为笔记存到哪个笔记本里而苦恼。 ]% k- X# O( r# `

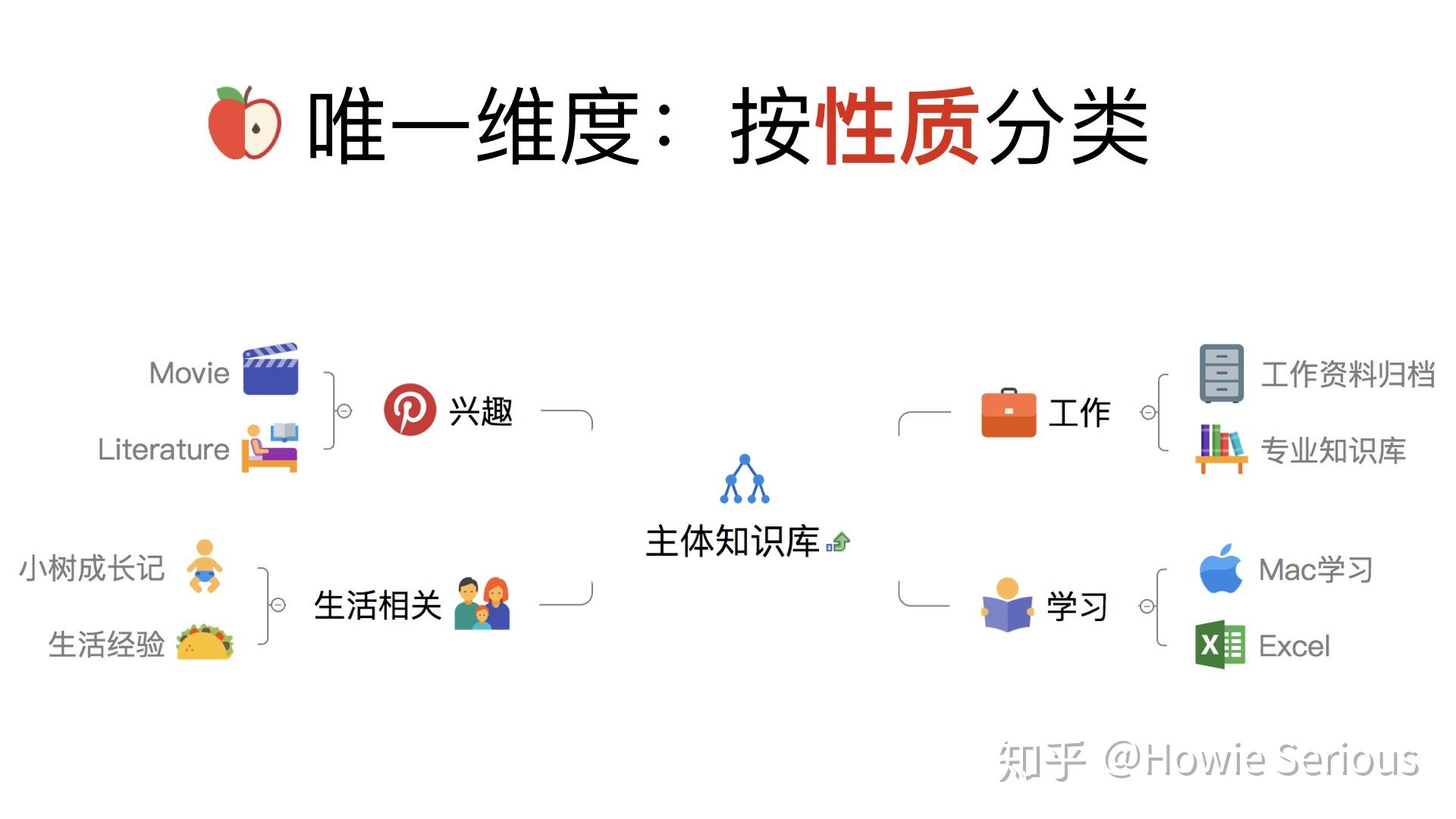

那么,选择哪个维度呢?我们选择什么样的维度,才能够有效地解决笔记本分类问题?我的主体知识库,分成了工作、学习、生活和兴趣爱好。为什么呢?因为我们说,人生就是一个信息流,而我对自己的生命信息流进行梳理之后,我发现,就这四大部分,按照性质这个维度来划分。9 d" m% _; \6 s

8 _% l8 }* X) j/ j2 s5 b- g

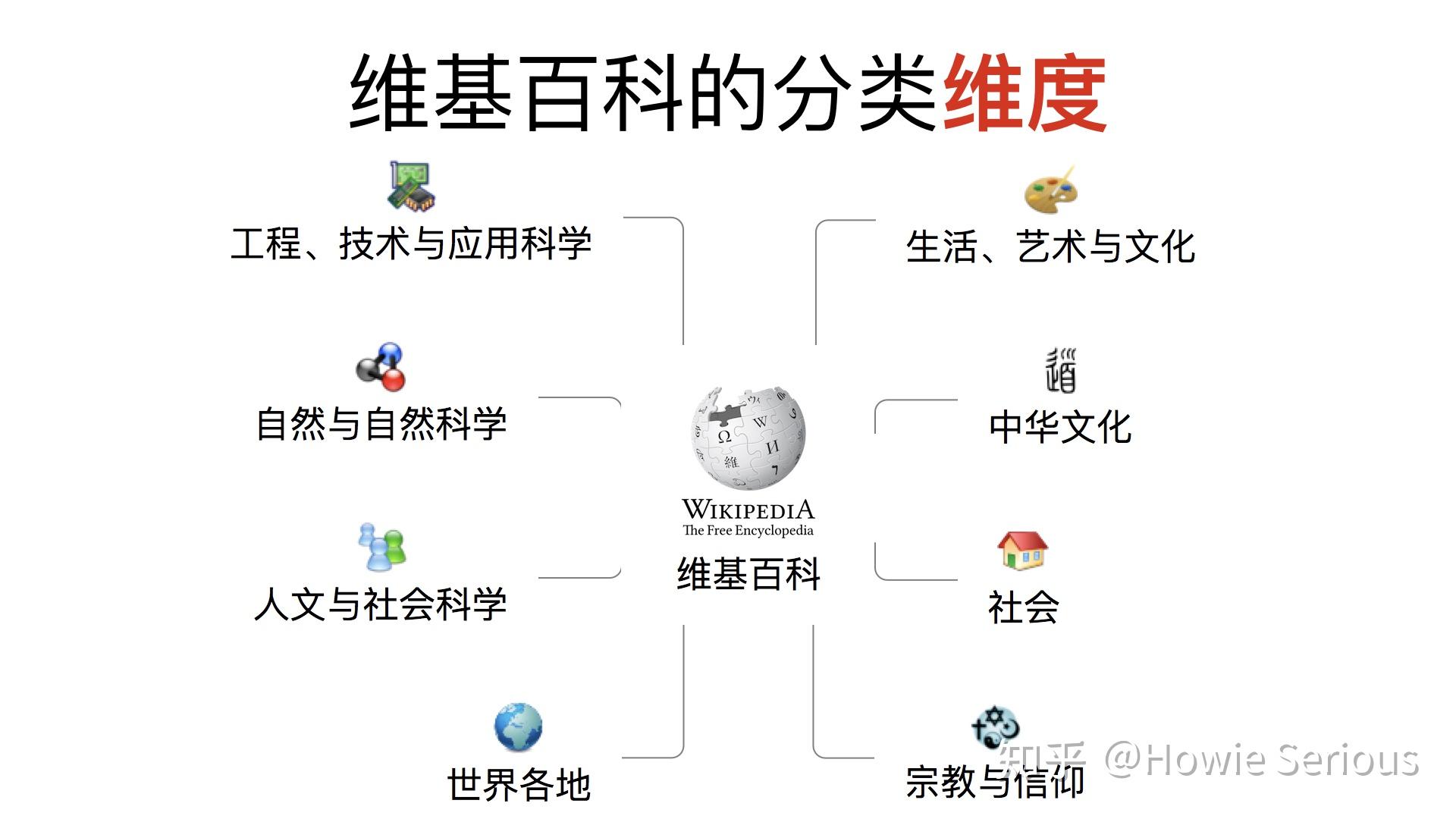

1 R1 D# w0 P4 J6 m6 e- W后来,我在调查资料的时候发现,其实像Wikipedia这样一个对全人类知识,对过去几千年的知识进行收集加工整理,建立人类知识库的人类知识管理工程,它也是使用了按性质分类的维度。它基于知识的学科和性质分类,将全人类的知识整理成为一个虽然体量巨大、但是简洁高效的系统。

* M L) Y/ U7 o0 r% P) n

) l* |+ J' k& @% ?6 r1 T

' R3 z" Y: Q" l# Q) Q% B, m$ a+ [* {; V1 B% d+ p" D ]

通过按学科、按性质这个唯一维度分类,维基百科hold住了全人类的知识。所以,我相信,我们按性质对笔记本进行简单分类,分成工作学习生活兴趣爱好,建立一个简单但高效的笔记本体系,也能hold住我们全部的信息、一个人的全部知识。/ p' e7 u0 R; \

2.2 笔记本编码:杜威十进制编码系统: @6 \# W2 [2 A0 B \/ C' |7 L

( c1 [8 [8 j x6 z1 |8 P4 Y# v单单有一个完善的笔记本体系还不够,你还需要清晰明确的命名规则。第二个原则,是好的数字编码系统。

. K6 ?. N. ? M: e: l杜威十进制分类法是由图书馆管理员杜威(Melvil Dewey)发明的,是一种适用于图书馆图书分类编号方法,和美国国会图书馆分类法一起,被全球图书馆广泛运用。) I& r" I0 P2 R5 I$ ~7 T

. }3 @! D( Z& F) V' O 4 ~: g3 Z9 K( b& }% F% y 4 ~: g3 Z9 K( b& }% F% y

杜威的分类法影响如此深远,以至于dewey从名词变成了西方国家常用的一个动词,和「Uber」、「摩拜」成了一样,dewey从名词单词成为了分类这个动作的替代;

8 j" d1 `; Y/ X6 {. i4 ~, Z6 V ! g# I* D4 e0 X/ A8 {7 _ ! g# I* D4 e0 X/ A8 {7 _

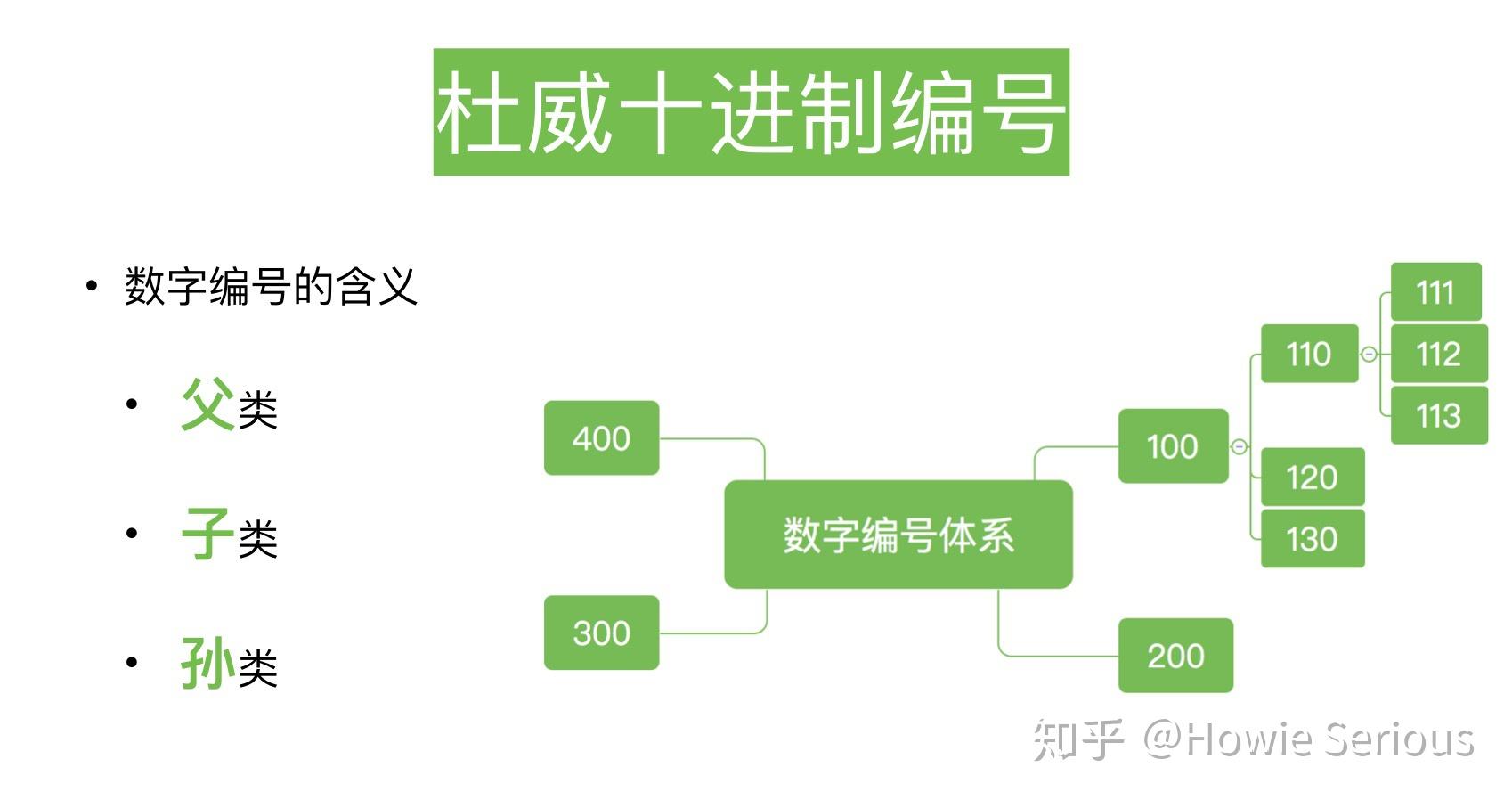

杜威的分类方法,简单有效,既然连图书馆的知识都能hold住,对于个人知识管理系统的笔记本体系命名更加没有问题了。个人知识管理没有图书馆分类那么复杂,我采用了其中最精华的部分:十进制编号系统,来给笔记本体系命名。

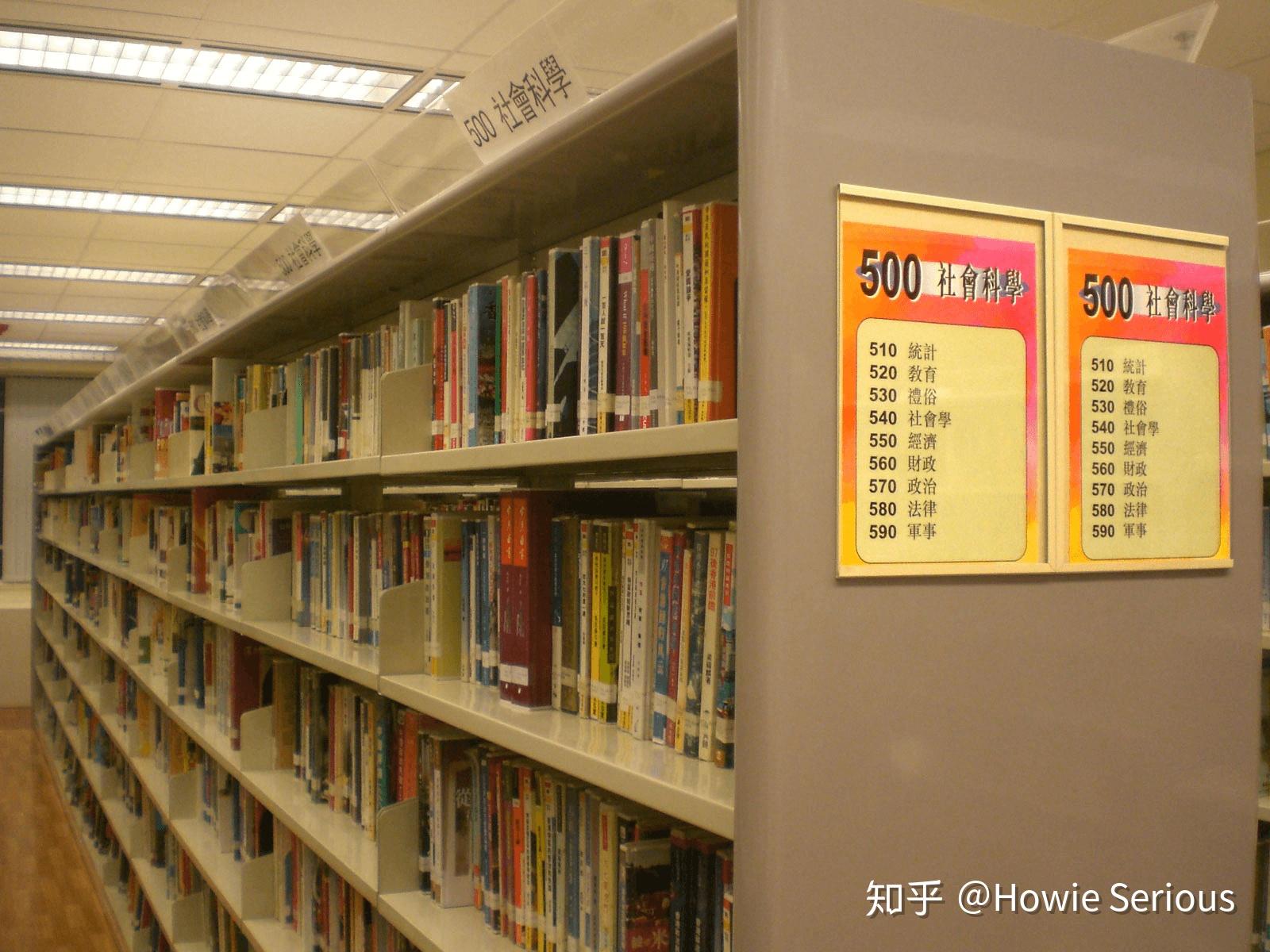

% S( }( K8 n7 O$ y- r/ \7 H# H2 u看一下杜威分类的实例,你就知道他是怎么编号的了。4 e4 Z! V$ j3 |8 B! T3 j V

4 W5 k# v7 N$ s( A$ w: L/ _ $ ]$ a- D8 g& n1 N $ ]$ a- D8 g& n1 N

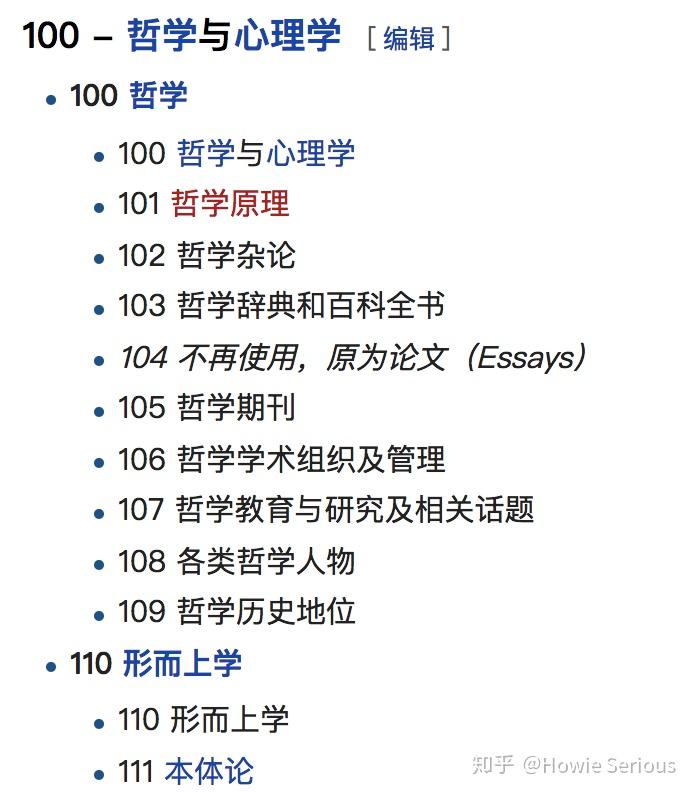

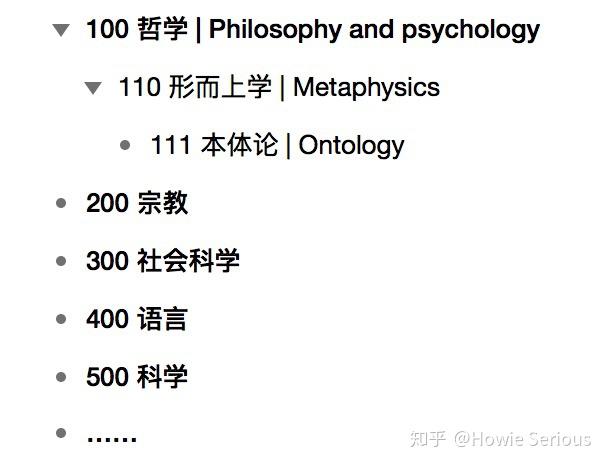

在经典的杜威十进制编号里,从100、200一直到900,这是对全人类知识的分类整理。100是哲学,200是宗教,300是社会科学,400是语言,500是科学,一直到900历史。2 E2 W+ o5 D9 J2 x" S( a/ ~5 l

4 e* {8 b% A5 Q" G0 r6 y

4 w. _/ y0 G/ j, X& }7 Y在100哲学这个父类下面,划分为110、120一直到190这些子类,110是形而上学,120是认识论,子类110下面又分成很多孙类,例如111就是本体论,112是方法论,等等等。+ g3 J$ T" k2 g4 A$ X0 R: c% H

( |# T2 ?( }0 M: y* r

* v1 V& Y' B" i+ D+ w) w2.3 命名规则:小能熊文件命名规则$ F: W8 g& \: g! ?) N/ j# s i

8 F$ }) a) C* e% L& u+ X3 n第三个原则,是文件命名规范。! G ?: @, u7 r3 p# ?1 H% P3 i

基于简洁清晰的杜威数字编号机制,你可以建立一个笔记本和文件的规范命名规则,我称之为「小能熊文件命名规则」:

# N2 z L5 V7 |/ S _+ X8 U名称由三部分构成:数字编号,四大分类,具体名称;

( ?( J! z% y# R2 C3 S0 s3 z数字编号是杜威十进制分类,+ B/ u0 z! v0 \0 b: k5 v

四大类是参考维基百科,按照性质把全部笔记本分为工作学习生活和兴趣爱好,

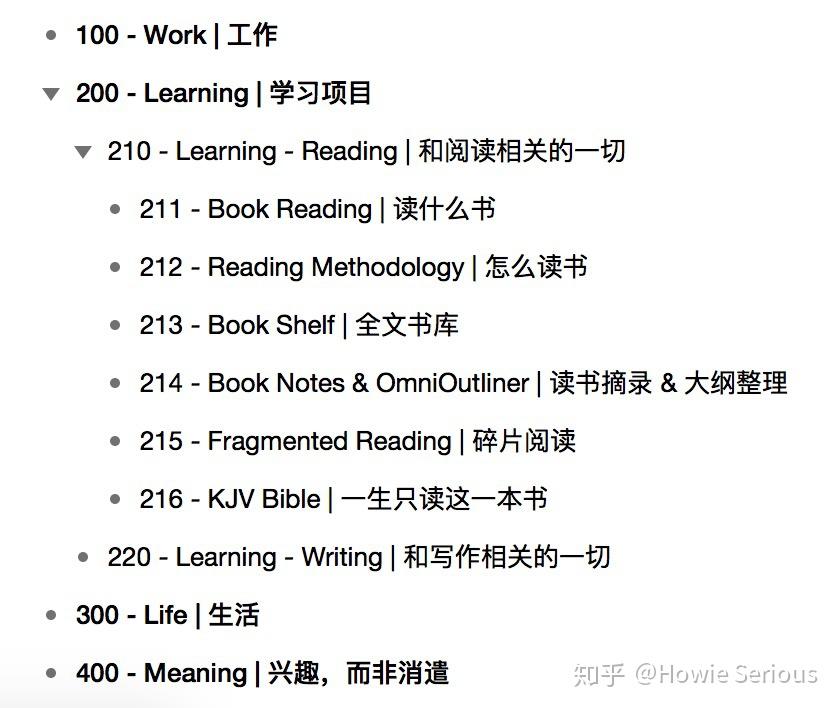

3 ]; i ~3 i9 R2 x! _. C* j最后的第三部分则是具体的笔记本或文件的名称。 例如,我的笔记本里面,1打头就是工作,2打头是学习,3打头是生活,4打头就是兴趣爱好。

4 E( e6 o/ y4 X6 ~ G) O" j% p( w* M* D0 K& U; y8 |

+ Q: q4 O+ z5 d8 O3 O1 p+ c3 e + Q: q4 O+ z5 d8 O3 O1 p+ c3 e

2打头的笔记体系里,210是读书,220是写作,这些都是子类。210读书子类下面,分成211、212……一直到216,这些都是孙类。8 V( [! S2 f2 X* Z9 ]

5 H! g) z- T/ x* a! b4 |; p0 U4 q

1 P& e, f6 R3 \% \- l' @, ~) k# P2 _5 ?; J" C

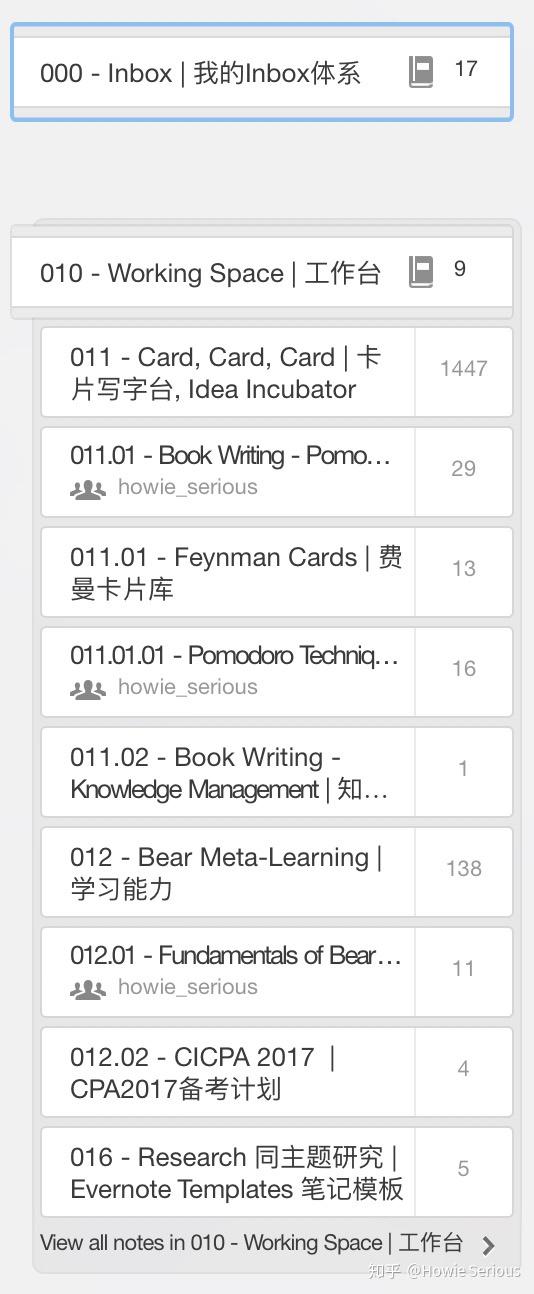

我额外做了一个升级,加了个0打头的inbox体系。000就是inbox笔记本组,010就是工作台笔记本组。

& d h4 b" M7 d1 V( Q- @ X/ D* k2 I7 L! e7 o. _# D/ _" r% `. w

' |7 O8 P$ E- s! p2 n3 }

, T" L2 Z4 X" \& Q" N' i: ^. k

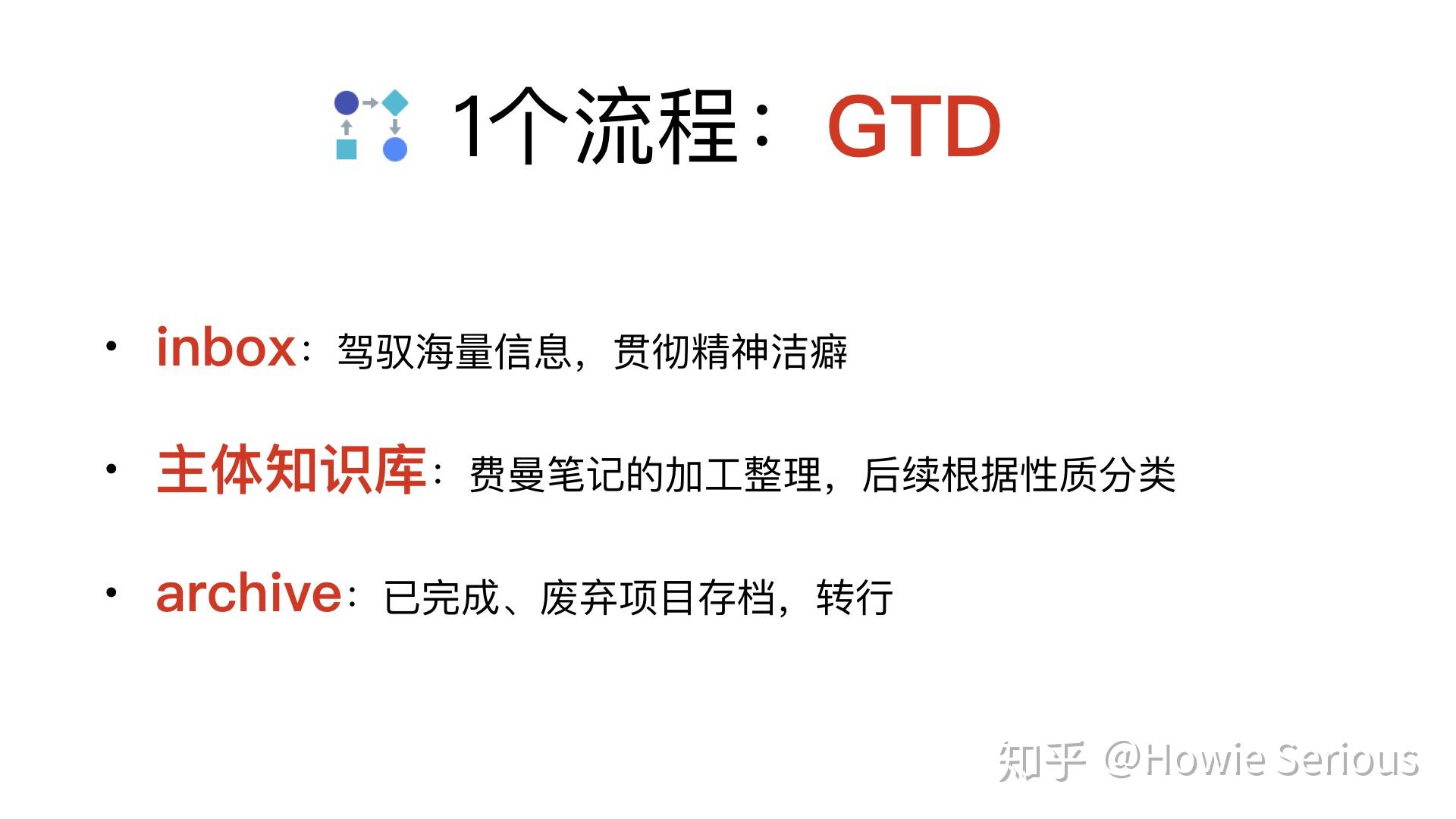

8 \' X5 j( r) Z, N# P3 k( I2.4 一个流程:GTD流程与人生信息流8 J/ o, I0 T/ g* o8 V. `+ g3 U9 F

. c* g2 @3 }; q; Q! {* Z. B/ k

第四个原则,是一个从输入到输出、推动学习闭环的信息处理流程。. w1 ^' f) V8 n$ p' V

除了按维基百科的唯一分类维度对主体知识库进行分类,我还引入了inbox笔记本和归档笔记本,用GTD流程帮助你完成信息在知识管理系统中的流动。

4 y+ R# `' [! L) H' r* _" A3 I' X: d: }# L

0 U2 Y( r: A! |6 k& O' CGTD,也就是英文「Getting Things Done」的缩写,这是一套任务处理、信息处理的高效机制。因为「人生就是一个信息流」,信息是不断流动的,是有先来后到的,所以,所有刚收集来的信息,你每天三篇笔记,一周21篇笔记,要先把它放到你的印象笔记默认笔记本,也就是inbox笔记本里面去。然后,每周一清空,用费曼笔记加工整理,把它转移到你的主体知识库里面去。

& n; _5 r1 u$ S1 \" J- j! L

. N# ~4 T0 C$ N# W) W; w \( r0 p- R # J8 F/ B4 k% i$ o5 i # J8 F/ B4 k% i$ o5 i

如果你转行了,或者工作项目完成了,废弃了,这些笔记本可能不再使用了。首先,你没有必要把它一直保留在主体知识库里,让你的笔记本特别臃肿和混乱。其次,你不需要把它删除,不占内存不增加重量,以后可能还会用到,你只要把它存档,把整个笔记本转移到归档笔记本里面就可以。

5 G% R3 h/ q+ A3 ]3. 手把手,带你3步搭建笔记本体系6 h$ T' }: G' V# F/ Q6 w* p

' F7 H5 J/ d; d

基于上面的4大原则,我的笔记本体系的分类逻辑非常清晰:* p. ]+ ?, k9 E6 Y: i7 H

3部分:inbox,主体知识库,归档笔记本;4 i" [, ^5 @7 U% Y" H

4大类:主体知识库笔记本分为工作、学习、生活、兴趣爱好;4 d; | z6 J$ H* C& @

用杜威十进制编号进行编码,用小能熊命名规则进行规范命名; 100多个笔记本,囊括了1w条笔记。操作上简洁,效果上务实。把复杂的事情做简单,达到「物归其类,物放有序」的标准,这是我建立笔记本体系的内在原则。+ k$ y' G0 m1 Y+ p% I& s

' j: R( ]( }/ Y. P) D, p# R

0 J* k8 A% U! n$ f+ ]而搭建笔记本的具体操作非常简单,现在手把手带你套用以上技巧搭建笔记本体系,只需要3步,按图索骥,立等可取:

' f2 H7 N8 J' E第一步,画一张思维导图(推荐软件Xmind),系统梳理一下自己的关注点,了解自己的大脑平时在处理哪些信息,时间花在了哪里?先在思维导图里,对笔记本体系做一个总体规划;) Z; R$ Q9 `. @

( Q, P+ p! v& ]$ w+ l, ]7 k; A

+ X9 O! {- e: H p. X/ J

' N) {' i( z- ~1 G+ ^

: k$ I, v6 n/ i+ R6 j第二步,在印象笔记里建立对应的笔记本和笔记本组,在电脑文件系统中建立对立的文件夹;第三步,迭代。笔记本体系不存在完美状态,而是要适合你当下的需求。迭代笔记本体系,而不要希望一劳永逸,追求完美主义。你在使用过程中遇到的新问题、具体问题,通过迭代进行解决。所以,第一步的导图或大纲,你要保留着,做好版本控制。千万不要靠大脑迭代,那样,努力不可积累。

8 O, q$ `7 y5 h: Q+ d# P: H6 m3 H 3.1 这个体系的3大优势7 ?' h- D9 i. T% h9 {: n s5 e3 T

" s9 m6 f2 k) I0 l0 ]) G5 U这套系统,有3大优势:

' W- c% f0 r8 F. V1、自动排列。只要按名称排列,你的笔记本就会非常有序地自动排列。因为,笔记本排序是按照ASCII码排列,先数字,再字母。这也是把杜威数字编号放在最前面的原因;

" Z9 Y7 O5 r2 I: c# a : k0 Z; y1 ]& y3 e( r V4 i

( k0 n- [# W ~1 v7 N/ v0 B, H! P9 B2、丰俭由人。少到十几个笔记本也不会显得简陋,多到200个笔记本也完全不显得臃肿。我个人的1w篇笔记,100多笔记本,用了这套系统,总是觉得刚刚好;3、可延展性。而且,这个笔记本系统的可延展性非常强。随着你的学习和积累,笔记本体系会越来越庞大,你可以根据需求随意添加子类孙类,例如,当你有了陪孩子读书的需求,你可以在读书下面增加「217 儿童绘本阅读」;当你对伟人传记感兴趣,准备专门研究这个,你就可以建一个「218 伟人传记」笔记本。. e q9 M+ M; y# ?1 [3 R# L

所以,这个笔记本体系是终身受用的,我目前使用这个体系接近5年,职业变化,学习内容不断积累,身份角色变化,都完美应对。

8 H# a; Q' c5 U$ p7 u4. 总结+ f6 n7 @8 c7 c# m9 Q- i. }

7 _. Q3 I4 j" I" G- u0 w+ X# ]简单总结一下:

, q% P {( o7 b" \5 S' D我们通过Wikiepedia的唯一分类维度,GTD这个信息处理流程,给自己搭建了一个简洁高效的笔记本体系。

+ T6 T9 r* _) x# [再用杜威十进制数字编号和小能熊文件命名规则,让笔记本命名更加清晰。

2 h; G* T8 z- Y. J这么处理完之后,一次设置,终生受用。这套规则,可以用于印象笔记、为知有道等任何知识管理工具的笔记本体系,有可以用于电脑文件及体系。

6 [/ \! B, K) d# q用简单的方式,将我们学习的成果管理起来,给自己的外脑建立秩序,战胜混乱。这就是我希望给你带来的价值。

1 k8 U( X" ?$ j( j 6 Y* b/ w: g" S4 r$ X$ P9 l 6 Y* b/ w: g" S4 r$ X$ P9 l

2 u$ }$ W* t7 {$ Z$ k s4 D

======20151108补充内容======

+ v, i% _& m! v* `% Q利用EVERNOTE构建笔记系统的基本流程兼注意点:( Z; U6 _" A- X+ [

1、最初时,可以不用太关注分类和体系构建,单纯积累数量。其实就是放宽心,什么都往里装,只要是觉得自己感兴趣的、可能有用的、以后想读的,都放进去吧;简单说,就是先积累;' b( a! {6 H; }! H1 j) u

2、积累一定数量笔记之后,就可以着手梳理笔记系统的脉络、分类整理并搭建体系了。梳理过程,可以纸笔画思维导图,可以在电脑软件中画导图,当然也可以是在脑中进行,但是建议还是用纸笔或电脑软件画出具体的导图,把笔记系统的架构画出来,而且存到Evernote中。我觉得具体原因就不用废话了。

3 o* n+ r0 @: b' v! p M- _( |3、笔记系统也可以并且应当应用迭代开发的原理。步骤1和2就是最快建立初步体系的方法。这一过程将不停重复迭代下去,构建出一个越发庞大、体系越发清晰的笔记系统;

: W6 x4 {* L0 s/ M* [! p4、当每一条内容被以笔记形式加入到系统中之后,除非已经确定理解掌握(可以直接存放到相应笔记本中),不然最好先集中归类到to-do笔记本(我的体系就是4个to-do笔记本:to do in profession, to do in life……)。不能只收集不学习。当前社会的背景是信息过载,看到什么资料都收集起来但是一直压在硬盘里不学习不利用这是典型的现代病(我在这方面曾经罪孽深重)。所以,为了提升效率效果,可以定期在固定时间去学习并整理这些笔记内容,去芜存菁,理解吸收之后再行分类归档,以备以后查阅。3 H/ H6 a8 {. X1 ^# w- V

例如我看到一篇新闻报道,是和我职业相关的行业新闻,可能有以下几种情景- N& e. i( ^0 e) Y7 ?! M$ p; i) Y8 _

a)扫一眼标题,“哦”,几百字的正文也是扫了头尾两眼

1 s. P, @6 b: T* I. ~b)认认真真读一遍,不加入到自己的笔记系统

, s, Y ^) f2 [" r+ K" k3 [$ sc)快速浏览全文,确定和自己行业、客户相关,先保存到Evernote中,然后在固定时间认真阅读并提取有益信息,加上自己的感想一起放在该笔记的开头,命名为bottom up(总结)。在合适的时机再与同事或客户讨论此内容;) z( C& T% z, \+ b: j

现在碎片信息已经让人无法逃避,通过碎片信息来学习提升也是必须采取态度和应掌握的技能。我觉得上面的C)属于处理碎片信息较好的方法。我个人也是如此实践,平时新闻看得不多,但是看了的都是真看了。 5、定期整理收集的内容,这实在太重要了,应该在日历软件中每周划拨出固定的1小时来做笔记整理,每周重复。这个过程其实就是不断构建完善自己笔记系统的过程!太重要了,我继续重复几遍:

' f: J! d5 o- M" y定期整理收集的内容!

" X0 e- e- m/ E$ A3 {定期整理收集的内容!8 T! ]% B' ]+ N

定期整理收集的内容!; e' G6 c3 T4 g5 g& v

% B* k3 m) {2 `( E7 _" l) f( X9 S `+ U4 ^

======20151105V1版内容======8 B8 U3 r4 }& y L; N( I) A

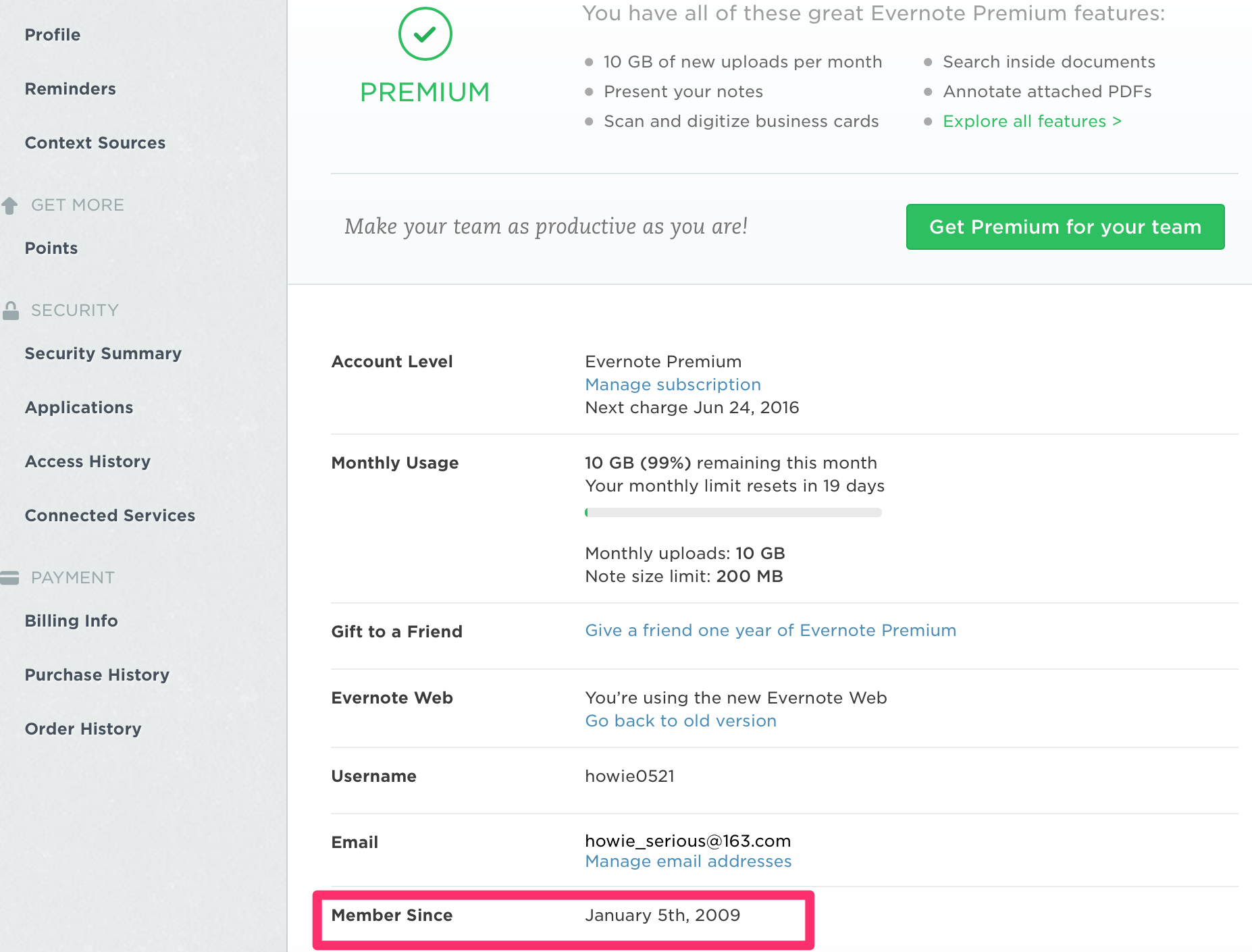

我是2009年1月注册的印象笔记,但基本不太用,主要当时没有主动建立个人知识体系的认识;

" ] y Z! m* _# D# c2012年10月,看到项目同事使用大象,一下子认识自己现在需要这么一个工具来整理知识,解放自己的大脑,减轻记忆负担。: N Y c% y* d9 R7 a

从此一发不可收拾,每年都交49美元订阅,给周围很多朋友都安利到购买付费版本,电脑上最常用的软件非Evernote莫属。

! l3 x0 O8 @) N1 n6 z% x截至2015年11月,累计笔记达到接近2500条(而且绝大部分笔记都是编辑整理后的,很多笔记都是自己的思考总结,不是简单收集资讯)。

! V! N- r4 |4 B' i8 T6 a, Q$ x2 ?

A3 v" j0 x# Z

3 {$ s/ w' b5 W5 O9 w: P2 J4 p# A; a; [- I& V: r

我对Evernote的看法如下,简单按条写写:8 U. T& s4 y. Q) Q

1、Evernote的定位就是成为用户的外脑(external brain)

6 p. W* V/ ~6 q2 g! B2、我们利用Evernote来构建个人知识库,它应当是你自己大脑(internal brain)中知识体系的映射6 O6 ~: U+ y6 i$ y" w u& Y

3、由于Evernote知识库作为外脑运行,架构映射内脑知识体系,所以,建议以项目/事项类别为分类基础

7 ]' ^6 B$ n# T F# k& Q$ ^4、外脑系统可以包括GTD内容,可以根据GTD原理设置单独的TO-DO笔记本或tack,但是不能按照GTD原理来设置笔记架构(外脑系统就是外脑系统,不要和GTD系统搞混): }# O% E1 a4 ^7 r8 h1 z# Y/ X

5、作为外脑,Evernote帮助我们缓解记忆负担,iOS、Mac和PC端实时同步,支持全文搜索,PDF和图片内文字搜索,支持生成笔记本目录,所以,我们可以把有限的精力集中用在概念和内容的理解、知识体系的建立和完善上。

- y r+ |9 n( \3 M6 \) w* E

- \6 }$ I+ X: U3 p& j=======我的Evernote笔记本体系基本如下======' X2 i7 c( R0 R# Z

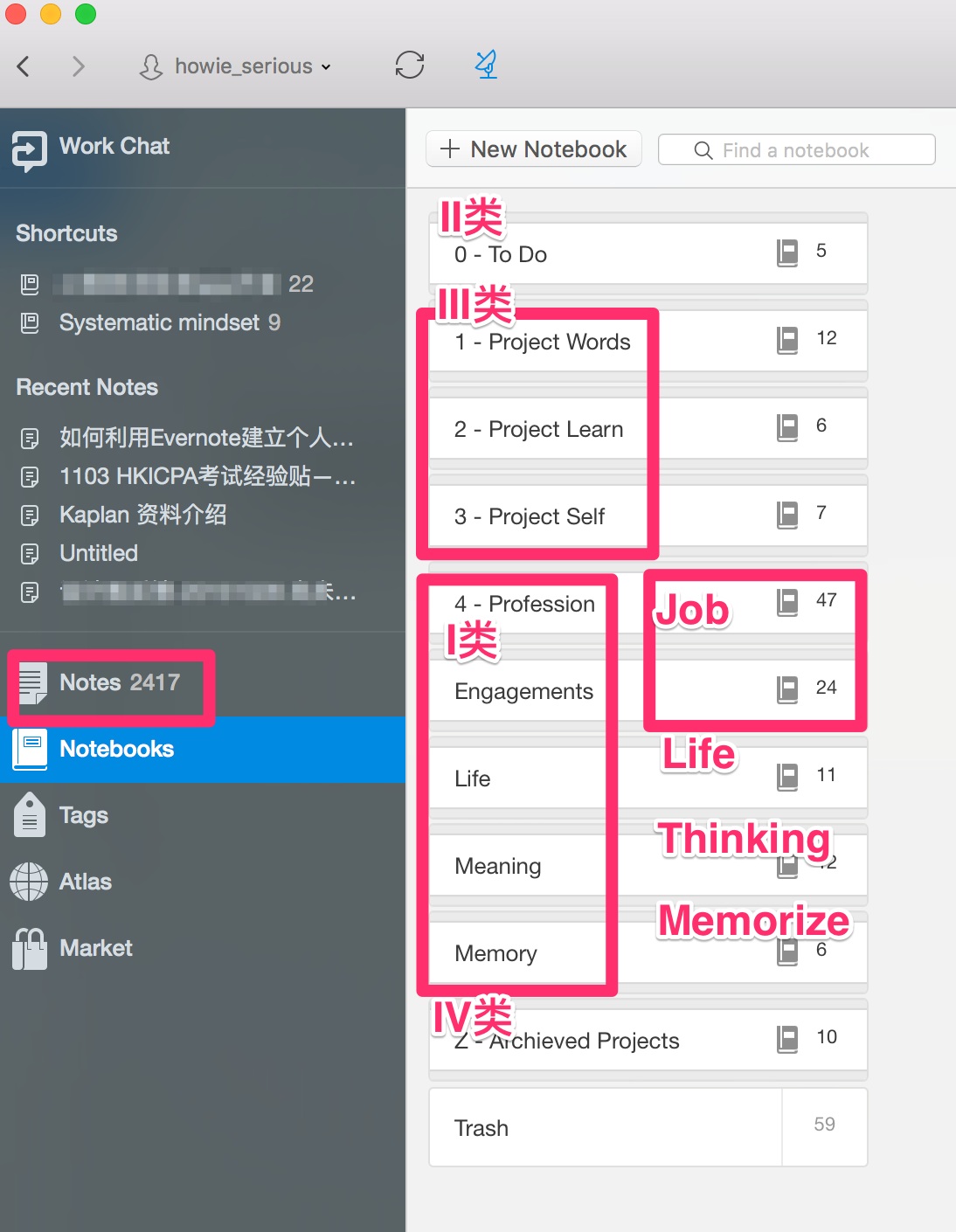

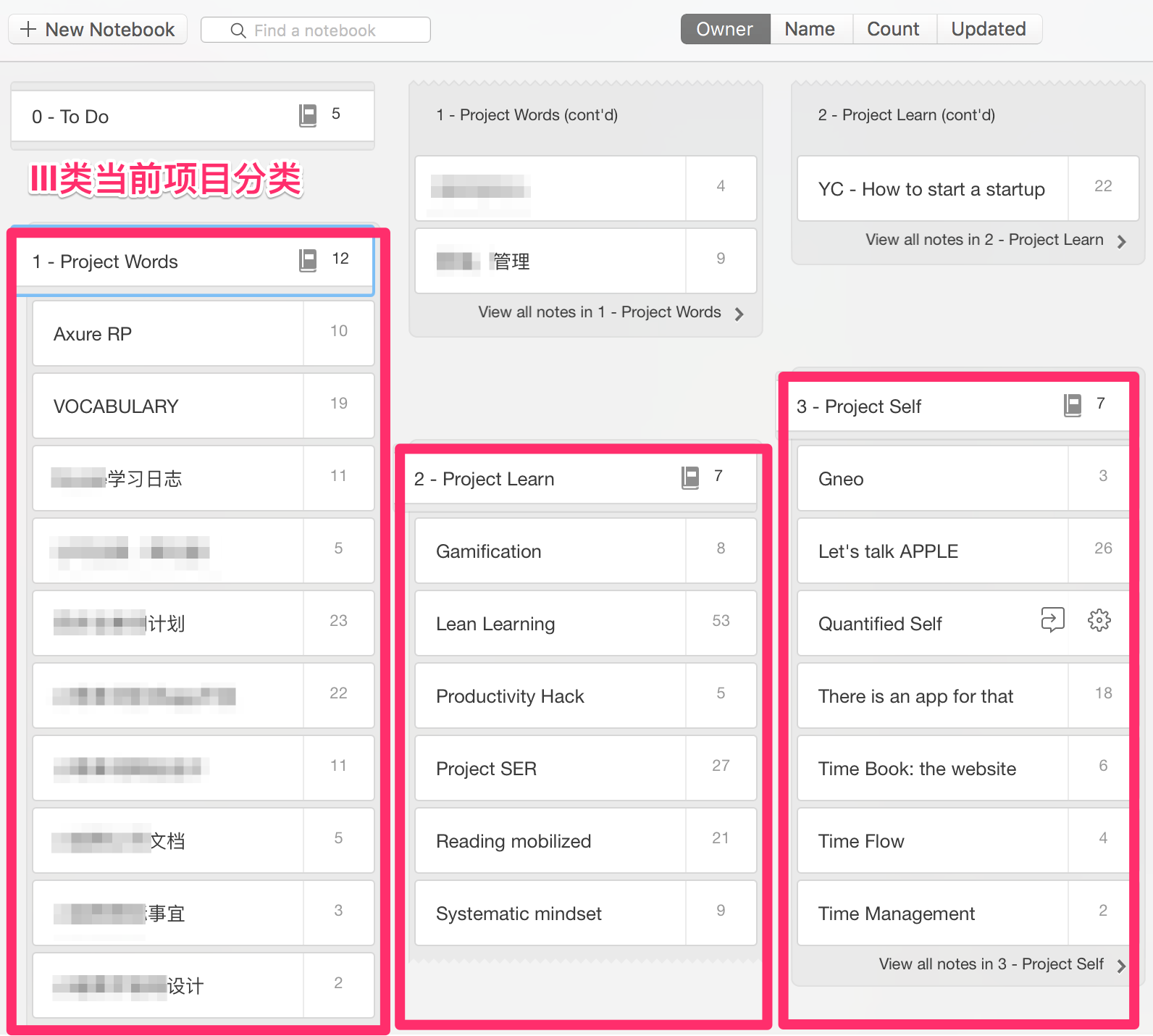

首先得明确Evernote中的文件层级,笔记(notes)构成笔记本(notebook),笔记本构成笔记本摞/叠(notebook stack)。我们构建体系时,得从上向下梳理,从总到分梳理。% U, ?" h9 w, e `1 U

{ c* o, k. J& u, m我的笔记本摞是这么划分的:

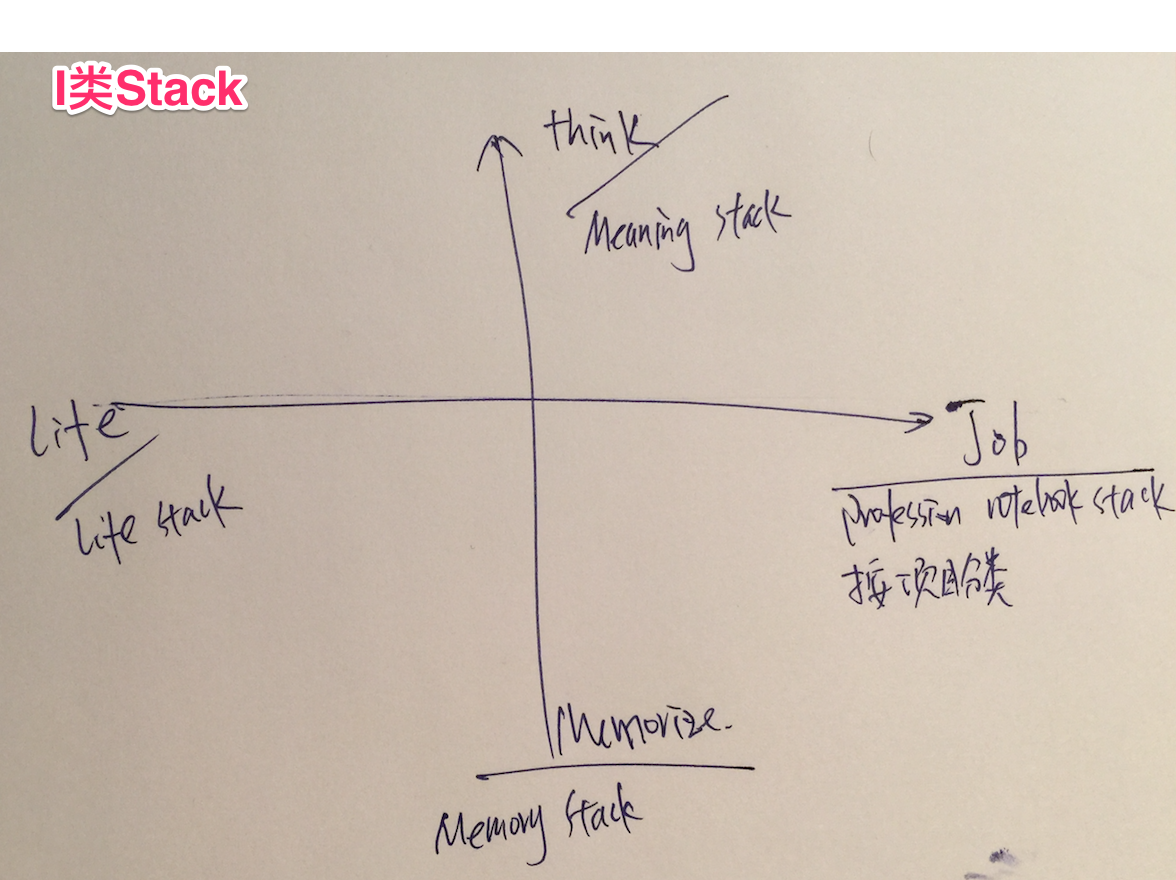

2 y" d5 n1 z4 b) Q" PI类:用4象限简单粗暴地把全部内容分为4类:工作(Job)、生活(Life)、偏思考内容(Think)和偏记忆内容(Memorize)。

) Q; M k, _& _& Z2 O9 O- W

+ d3 d% H6 W$ Q! F4 T 7 v5 i2 V5 S0 W) y& J 7 v5 i2 V5 S0 W) y& J

' ]( O7 J f& B: D

3 o0 q2 G' M) m) g 3 o0 q2 G' M) m) g

" }; _" L5 M' R' F* g5 w: p/ I

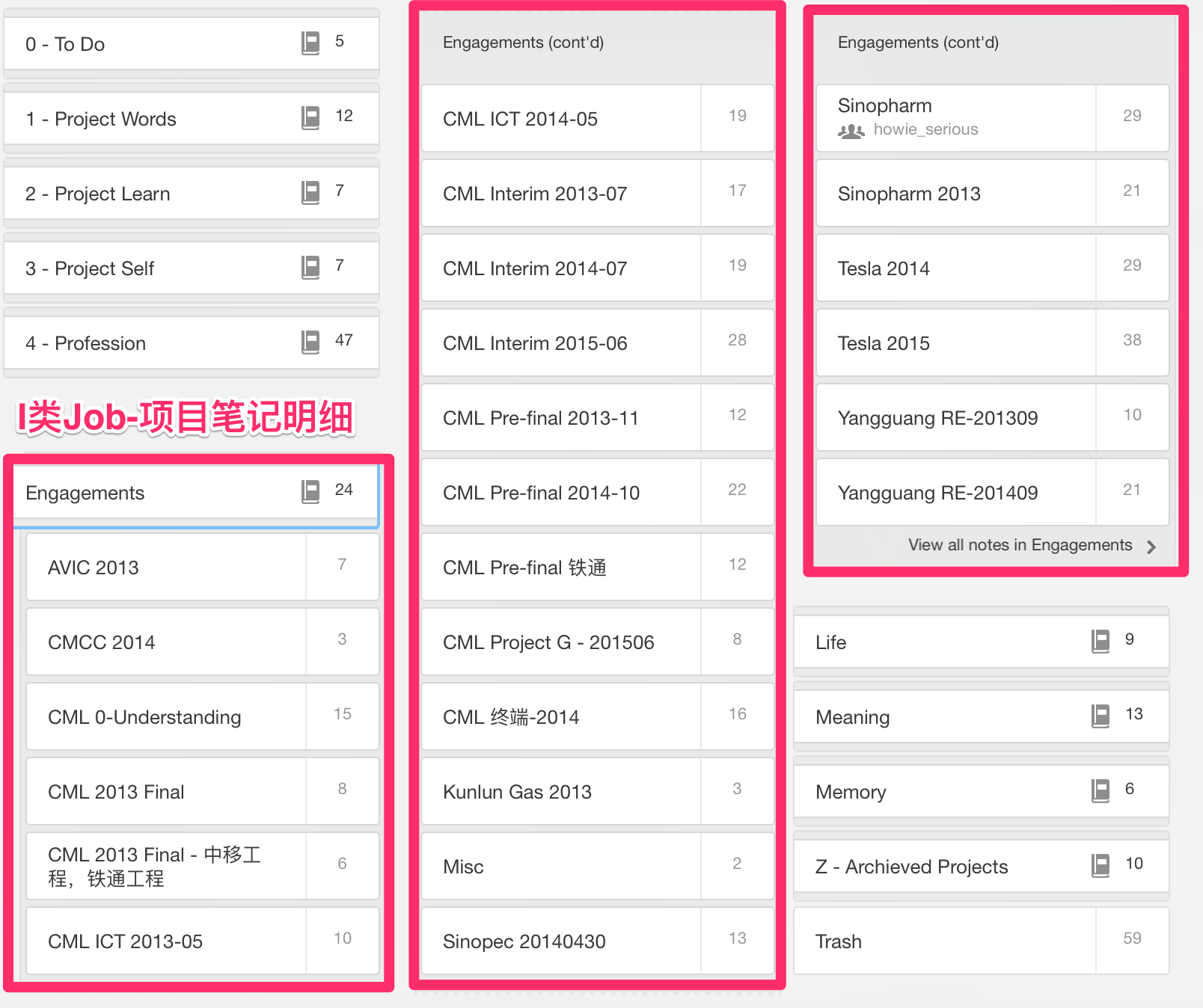

Job类,包括profession和engagement两个stack。5 t( @2 E0 x+ ^0 T. p

profession包括职业领域的相关笔记,根据类别划分,一个类别建立一个笔记本。例如,我根据审计领域的知识体系,建立的笔记本包括CICPA各科目、HKICPA各科目、行业新闻、行业学习思考与总结笔记、office技巧笔记、公司各次培训内容。

1 k3 V! `# K' Cengagement则是一个项目一个笔记本。下现场工作时,工作资料、待办事项、笔记和内容总结都在这个项目笔记本内完成。

3 R# P% D6 Y4 c5 ]- x; W# w5 r6 ^1 Z4 V

4 x& l0 G) f7 E$ R/ J" q1 J* e7 Y2 R0 l6 t) A( R

" R- {! ]1 a( j% C1 B) K " R- {! ]1 a( j% C1 B) K

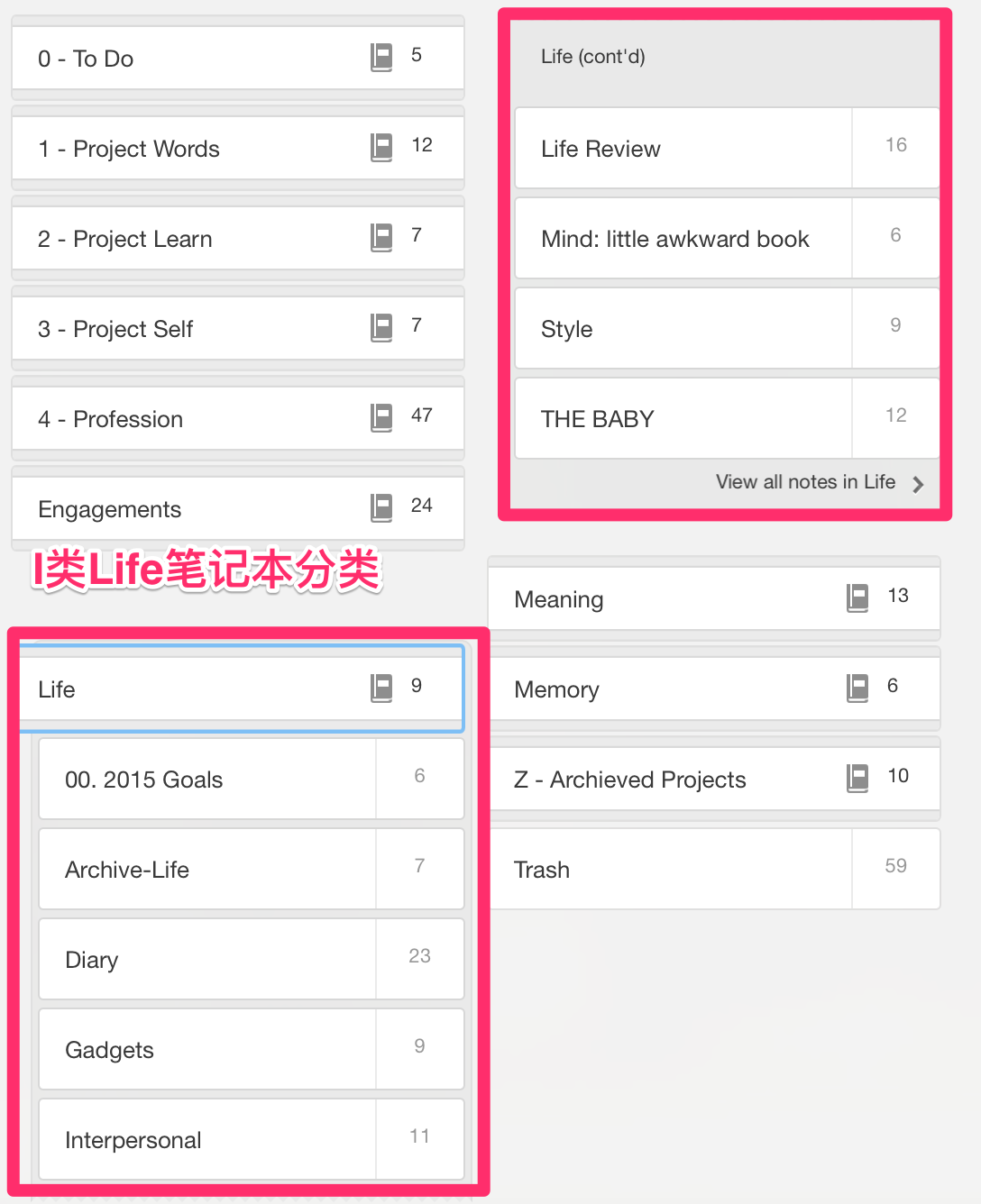

) A1 O( L0 {2 `Life类,包括日记、年度计划和总结、思维、育婴知识、人际关系的思考等等内容。原则还是针对专门事项建立专门笔记本。

% z0 N# q" }: _

5 ?- h" k0 w6 J S

. ~. Y! |6 }/ e4 f

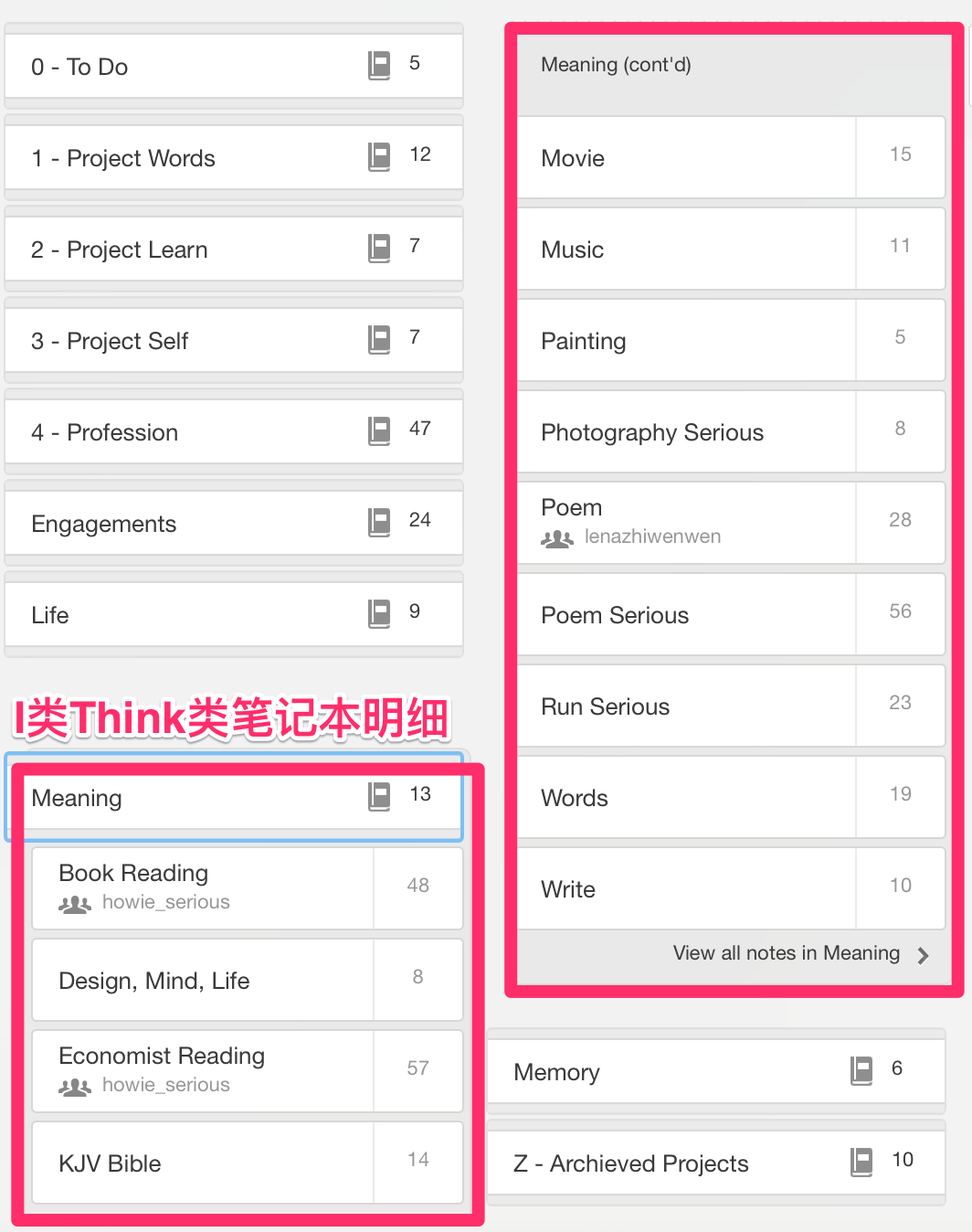

! _( T( B ^5 zThink类:基本上就是个人兴趣爱好。但是由于有人说过,所有浅尝则止的爱好都是毒药。所以,针对自己投入时间和精力的东西也要严肃对待,继续针对专门事项建立专门笔记本,跑步读书音乐都要单独建立笔记本。这样有利于确定应该放弃哪些深入哪些。

* f0 K" d' Y2 t; k" D5 }+ t( {" x& O2 e& v, D0 s! V$ d9 v0 Q

5 K, [- Z- m8 _7 Y4 c) f: D; u- J% Y! n$ T( C$ O! b* ^6 U

Memorize类:偏记忆的内容按照性质放到这里来。主要是检索,平时翻阅较少。% C" m' S3 q* r' t

3 |& V+ d f2 t& k, i2 f4 u

5 A( {" l% q% k9 S6 _: |" }" C" [# w0 o, g: c

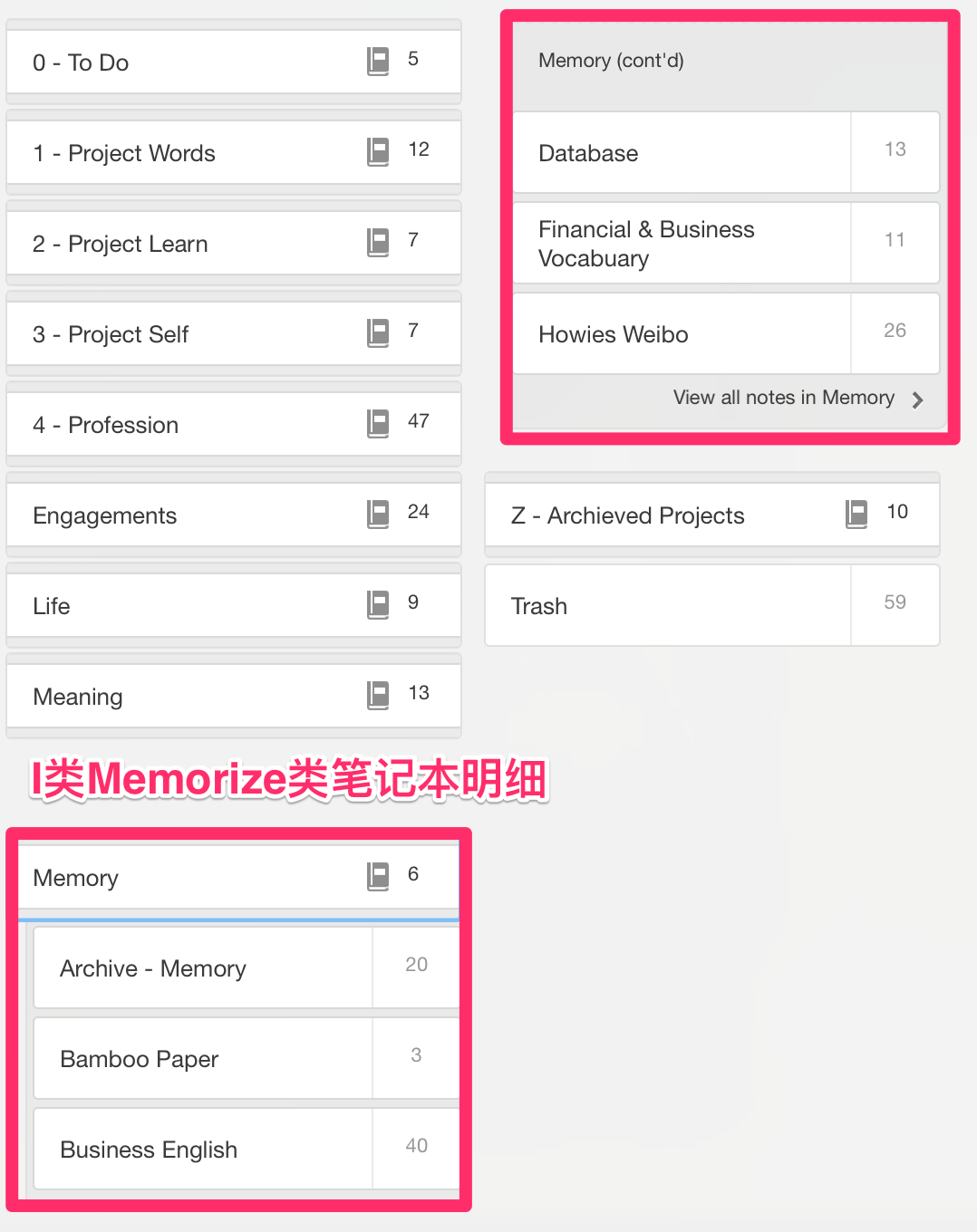

II类:TO-DO类notebook stack,针对I类stack分类单独建立笔记本。依据如下:

& K/ `" e$ }; j! H. e1 h1、利用Evernote浏览器插件可以很容易收集各种资讯和信息。

0 _/ e1 U! Z( E* j+ g+ o2、但是!自己没读、没理解的、无法纳入自己知识体系的资讯是无益的!过度的资讯就像过度饮食,吃的多消化不了就会肚子胀,对信息的贪婪而不重视吸收和分类也会导致脑子涨。收集癖也是病。( K$ E' z% ?2 _6 P) e

3、由于收集容易,就应当注意定期整理,删除无益信息,整理消化分类有用信息。2 }+ ?2 W$ u' L2 ]- F/ C- F% k

& E/ g- N* w1 p3 E; J, _

/ D; t' W9 w) M; A' o5 I5 X / D; t' W9 w) M; A' o5 I5 X

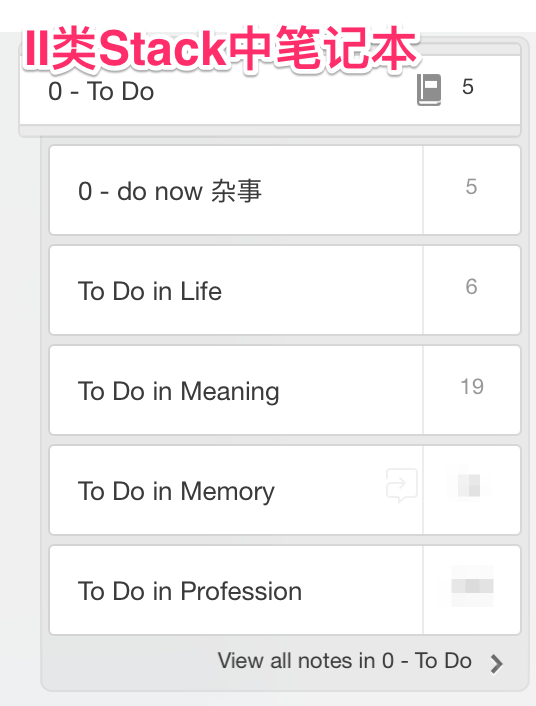

6 w* i9 Y( s, vIII类:当前重点项目笔记本。依据如下:7 s C% i9 M# O9 K3 O; w# M8 g" G' R' K

1、专注于当前做的1-2件事或关注的领域

" q; W5 @0 w2 y4 M- y2、针对自己关注的领域,同主题阅读,大量积累知识,然后密集消化吸收,形成自己的理解;

- W3 M( _. i' D, y! c3、到执行阶段,根据项目流程,针对单个事项建立相应笔记本,保持条理清晰;

4 s+ @; a- I+ M4 b8 m. I: i, {' f- G" X$ G( ], N! H7 l' `5 }

V" v+ s8 w( m$ f. |5 p! {( k8 a3 c$ z6 ]4 b; }' h; `

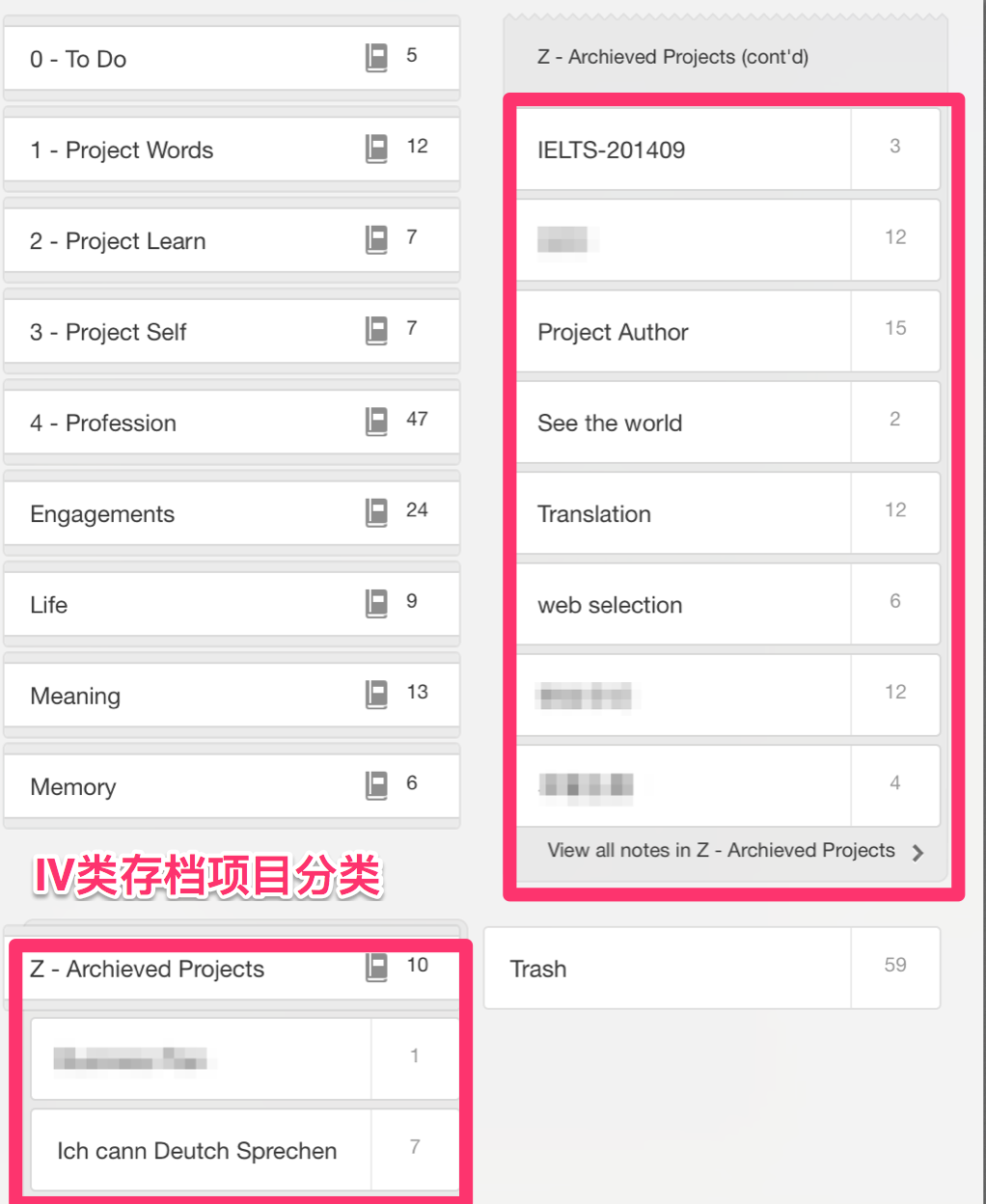

IV类:存档项目。垃圾场也好,档案馆也罢。除了检索,平时较少翻阅。) e" @6 s! t" ~% z1 ~% }- L

0 ?+ @) T2 ]+ H5 }5 m

. p2 W. Z- l d# u* X `9 Z) ]1 s . p2 W. Z- l d# u* X `9 Z) ]1 s

$ n4 I" u. }) F. [( n; A" T

======最后的一点看法======2 f# l; e; G3 o, H3 [" t" P) O

1、利用Evernote建立个人知识体系,要确认永远关注重点:个人知识体系。& p& }8 O$ N3 k# V1 }$ e

2、千万不要什么都往Evernote里面扔,要定期整理删除,要不停edit(YC创业课里面提倡的Edit理念),不然就成了另一个搜索引擎了;

) v, v& b; ?, t! B& b2 X' P3、Evernote比浏览器书签的优势大太多,把书签全部清理掉吧(浏览器里的书签往往收集了一堆,但是通常就不会利用起来。书签确实可以收集好站点好文章,但是没法搜索整理内容。结局就是书签栏里上百的好东西,但是实际并没有纳入自己的知识体系。)1 I8 j3 r/ X$ H1 j7 h

4、利用Evernote是为了更好的专注。在当前背景下,专注是最大的美德。

3 ~, a R R5 }3 g) ~) B$ R! d* `$ l- y+ W

专注是最大的美德。7 _. E i5 x: |7 I6 c& @* ^+ e

专注是最大的美德。% w ?' a, H6 u

专注是最大的美德。 |