我来聊聊日本特色——8050现象。

! Q- I/ H: a) `

: p- w4 ^5 j: B5 U7 d; C. K非正式会谈里,日本代表提到过这个事。

! e7 a( w" G/ ^4 v J( W3 `7 p里面的50,就是指中高龄失业在家的一群人。2 z, M+ L' w0 c" b

日本8050顾名思义,啃老到死,形成的原因:就职冰河期。

. S& s& Q3 M! G& }& n6 a, q" z6 y" M这是一种职场遭遇中年危机后的衍生问题......) ~0 n! N% W5 C

0 b8 ~ L+ B# l1 u7 x1 w

+ J5 ~; ? k( h# k* Q<hr/>有人说,在哪儿跌倒就在哪儿躺一会儿。日本人这一躺,可能就是一辈子。

* v1 H0 p: k0 C \% Q& _: f* }/ ^& Y* X ~( E

<hr/>什么是蛰居族,尼特族,啃老族和宅男?

3 M" q( q$ M" _, \. D4 f3 G

# Y& y8 s- {" F! P |# x蛰居族用咱们的话讲,就是“家里蹲”,日语里面写作“引きこもり”(hikikomori),是指不去上学或者上班,而选择在家待着的人。日本政府认为超过6个月出现这样现象,就可以定性为蛰居族了。它和另外一个群体,其实高度互相覆盖,这个就是我们提到的尼特族(ニート)。1 T! I) x3 c( N% i8 r3 J

# _9 Y' ^! f# y$ C& E, }

- i; n* b3 i8 Z( ~) U - i; n* b3 i8 Z( ~) U

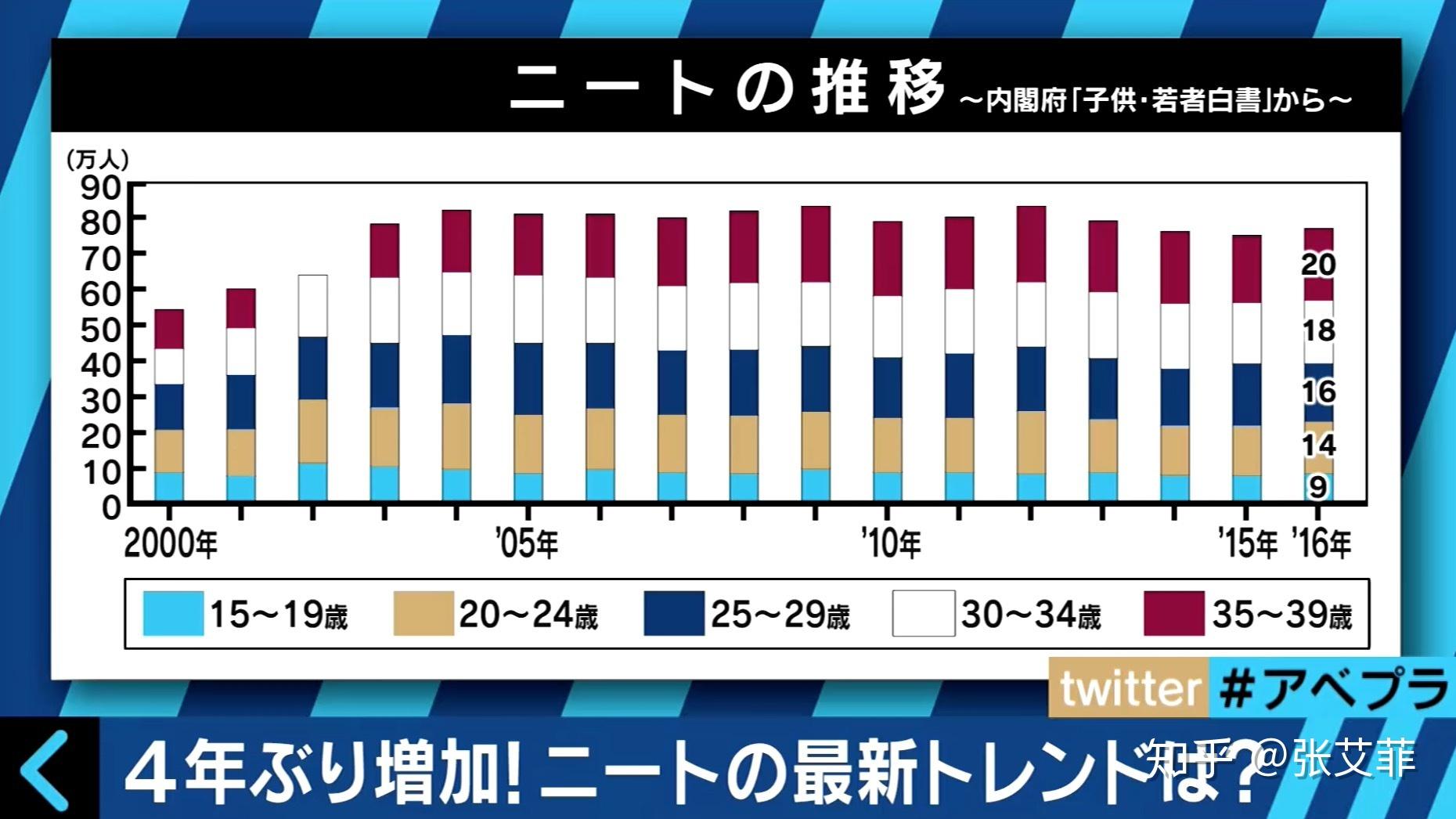

尼特族来源于英语,NEET,全称是Not in Education, Employment or Training。这两个族群都有一个共性,就是“宅在家”,所以有时候听起来又和宅男群体有交集,但是现代社会中的“宅男”已经变成兴趣爱好,人家是有收入氪金的。尼特族在日本原指15~34岁之间的年轻无业者。但通过一组内政府数据,我们可以发现,它的年龄分布,并不是以青年为主,而是越老越严重。

4 \; B, G) q* E% X' T5 H) H! _4 G. G8 F) X; p( ^( l

1 X5 D& p1 d/ Y- z1 n( M3 `) J" M我们看日本的很多观察节目时,会发现有年迈的父母出来帮孩子买饭,一问呢,孩子都几十岁的中年人了,窝在家里不爱出门,让人听着特别不可思议。但这在日本并不是极端现象。既然是不工作,那就肯定没有收入来源,这会引发另一个问题,的确是有相当一部分家庭,正在面临“高龄啃老”问题。: f% U+ K4 C2 T

6 V! t$ F2 W5 V$ G

9 E0 C5 M0 g# s8 t' ]5 |* d; \/ Z3 |/ {# T5 O: Z1 s' n

<hr/>2 R' g0 r2 P- Q$ E! w. f; E

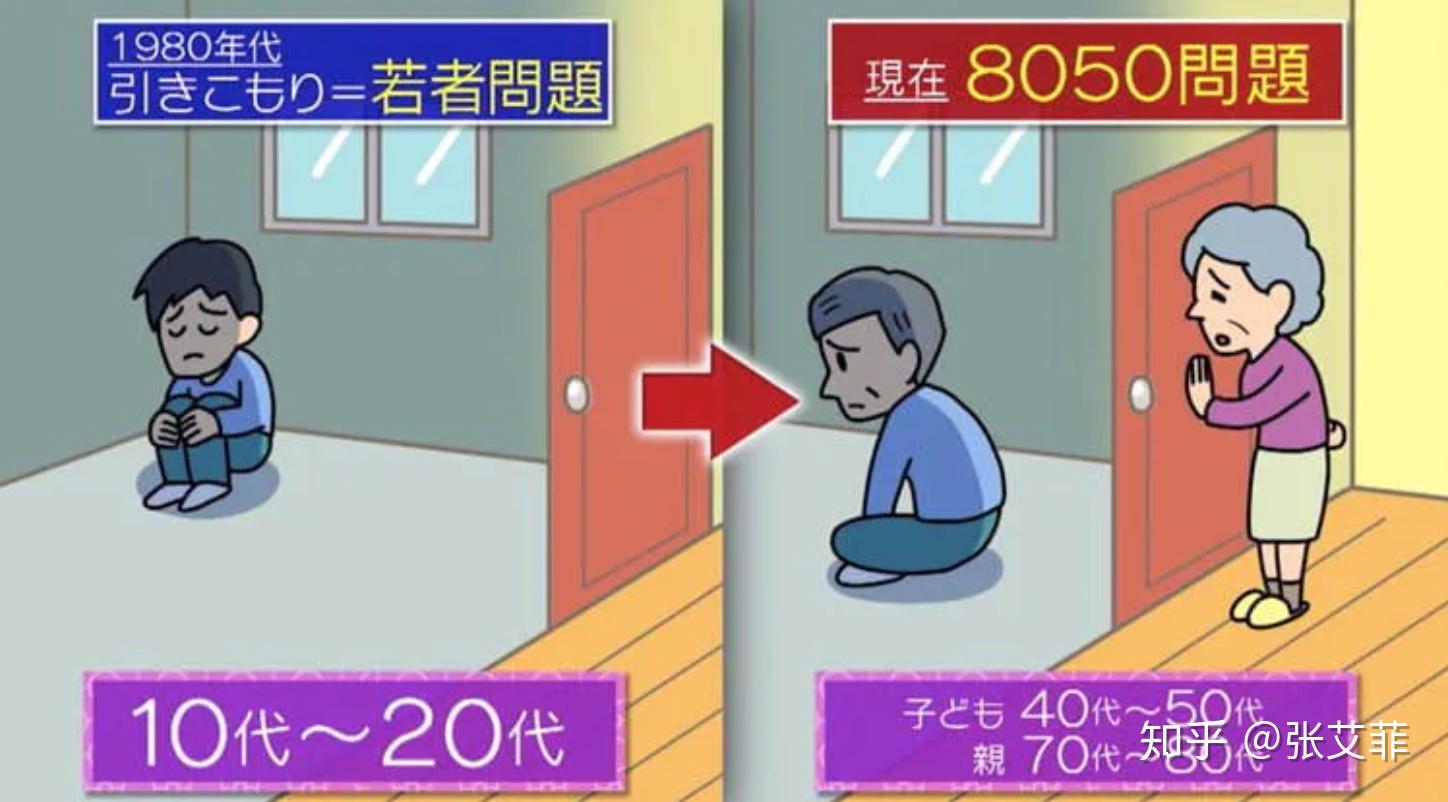

什么是8050问题?% I A6 {7 R+ ]( l; @% c1 P

0 s: }% R7 K/ \$ W' ?我们作为旁观者不禁要问,为什么会出现这样的情况?在我们中国传统价值中,壮年本来就应该是家庭的顶梁柱,男子汉大丈夫为什么,偏偏选择这么不体面的活法呢?其实除了跟人的性格有关之外,和日本这个国家的特定历史也联系紧密。

& v; B% S5 Q" ]+ C* G+ O. R! j& h5 C/ t( h

+ x+ i& [ c A + x+ i& [ c A

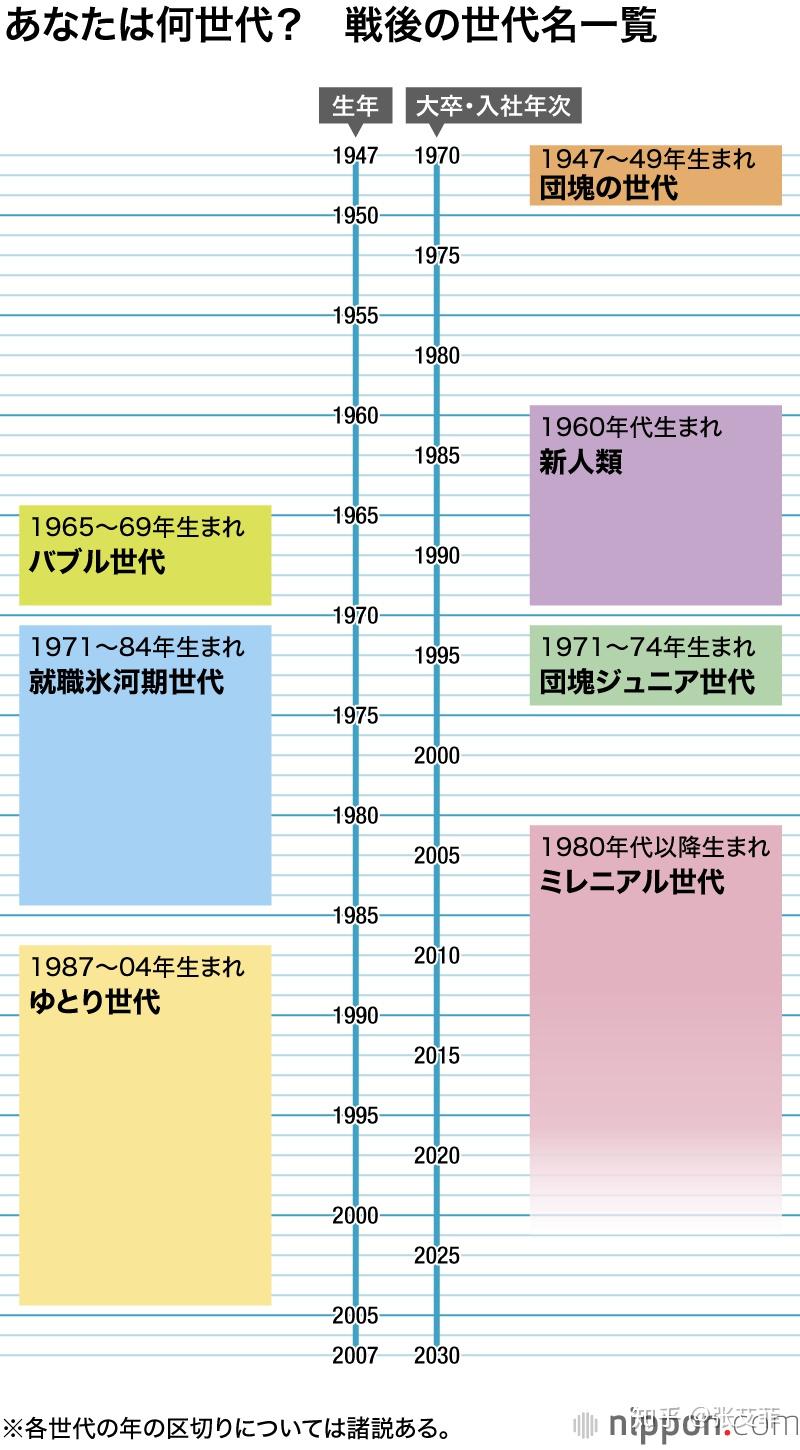

其中有一个名词叫“8050问题”,说的是80岁和50岁这两代人,他们是父母和子女之间的关系。为什么要单独提这两种人,我们可以通过日本人战后成长的时间线找到答案。时光逆推的话,现在日本那批50多岁的人,其实是泡沫经济时代的经历者。这些人成长于物欲横流的岁月,但是好景不长,紧接着就遭遇【就职冰河期时代】。

, r2 J, c+ j& M8 T' q+ E. O, u. K4 t( c* G$ r* z

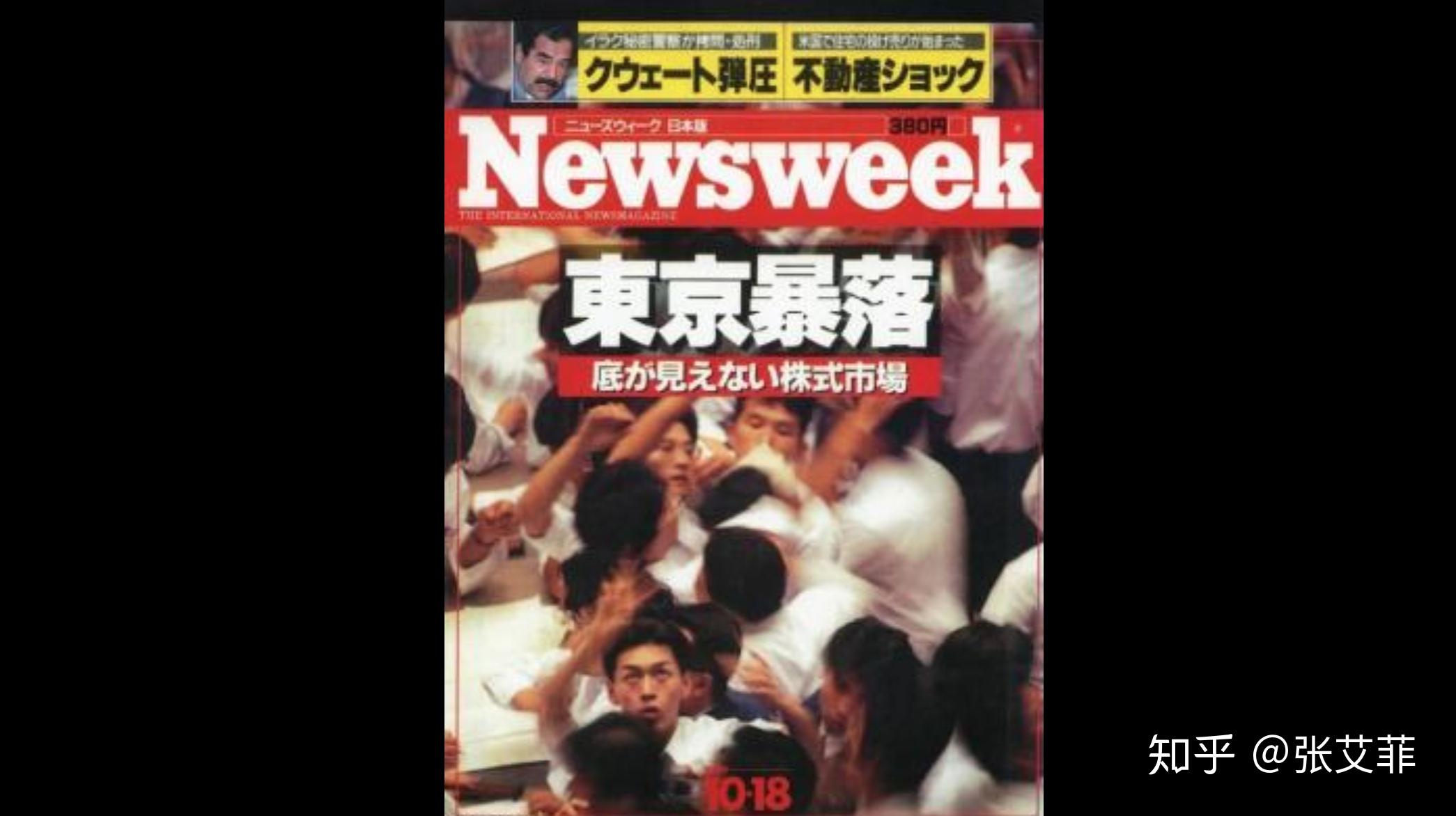

& j. E4 F( w# A+ H1 G我之前有写过一篇文章,介绍的就是日本泡沫经济时代,里面分析了泡沫产生原因,人们对金钱的观念是什么,和如何经济崩盘,有兴趣的朋友可以去看详情。简单来说,这场经济崩坏最终导致的结果是什么呢,日本经济严重倒退,日本普通人突然之间面临负债,失业,破产这样的问题,不乏有人选择自杀....... A3 z+ j8 k4 Q$ k" r, i* w4 `4 V

* V. U) g8 W" P2 W4 R" Q

上个世纪日本泡沫时代是怎样的一副光景,繁荣到什么程度?能给我们什么启示?437 赞同 · 72 评论回答

9 Y; e0 k% b4 S' x: w5 Z6 p6 j7 G) \7 |. f

2 Z+ G+ o1 T3 M* R, i) s泡沫经济时代之后,日本年轻人就遇到一个问题,就是找工作非常困难,没办法只能打零工或者做劳务派遣。那些根本找不到工作而选择家里蹲的人,算算到现在的话,也就是50岁左右了。这些人在年轻的时候就啃老,长期不和社会发生交集,增长的只是他的年龄而非思维方式,所以到了他的中老年,也就继续啃老了。

H- ~7 W1 @3 k* A# X% c' ]0 h( r) X6 ~$ S) H6 W

2 J, G9 C+ S. h; N 2 J, G9 C+ S. h; N

2 g) M5 j% p* R$ w<hr/>

2 i" q: c- S, B) B! G不上班与日本职场的关系

+ ?# h* D) Z4 t9 i( h7 K; o- F& l

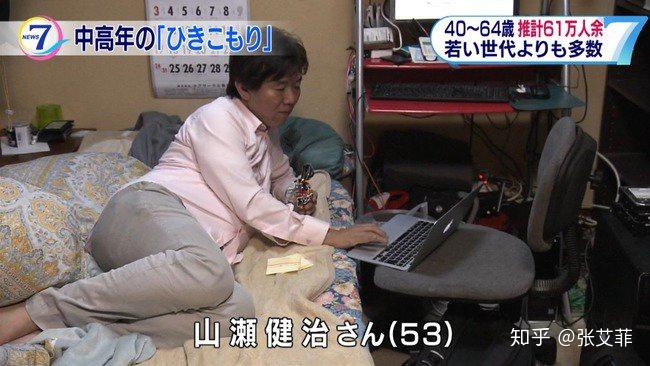

. c" I+ x a! f8 ?) @! F$ V/ `中高龄蛰居族在日本,并不是一种危言耸听,它的确客观存在。日本发展至今,依然是一个男权社会,比较偏向于大男子主义,按理说男性到了40到60岁之间,应该要做到公司管理层级了,但是就真的有相当一部分人,选择在躲在家里,吃父母的穿父母的。有人会问为什么不出去工作呢?/ ?% A/ s N' d* j+ H

0 i7 O- S- s" S# i7 z

% a# h( y/ M: o% M; ] % a# h( y/ M: o% M; ]

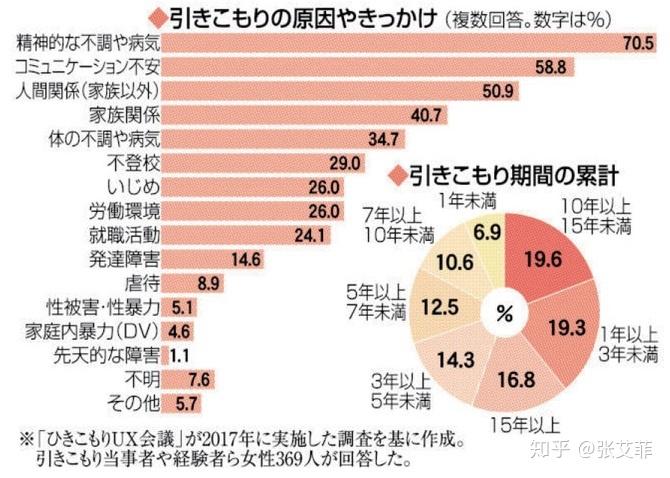

这是一个非常好的问题,根据一份调查显示,日本一年以内的蛰居比例非常小,只有6.9%,但16.8%的人蛰居经历可以超过15年以上,听起来非常震撼。选择不出去工作的原因也五花八门,从精神问题,职场问题,学校霸凌到家庭暴力等等,主要与心理因素紧密相关。. g; Z. [. T" J9 j

" K; d; k* u0 u( f( {$ g( l

8 j6 z% S4 m. {- k- z6 r+ G原因中提到了【人間関係】这个词,其实就是我们说的“人际关系”。很多日本人不去上班都是因为搞不定这个,你可能会问,上班就老实搬砖,哪有那么多乱七八糟的事情呢?日本还就真有,这和它的职场体质有关,它的体质和我国和西方都有很大差别。

1 l6 y# P; c/ S Q# P+ @6 k, t$ a& q5 d

" ~% i5 k' ?5 t1 l " ~% i5 k' ?5 t1 l

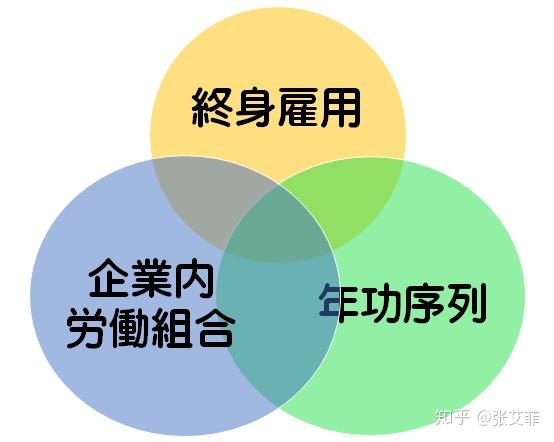

日本的职场环境,由三种核心制度组成,终身雇佣制,年功序列制,企业内劳动组合,堪称日本职场三神器,其实说白了就是把人分成三六九等。终身雇佣制听起来很美好,但是它的目的是让人在一个公司干到老,所以它会栓死员工。年功序列呢,其实是一个很“日式”的评价体系,讲究论资排辈,这里的资是指按年龄,而不是按人的能力,所以年轻人会被长期打压。) x | P1 p( T5 W

, R# s* H$ g$ ~. x i( @* g , q; G. b4 L$ c2 _. o! M4 W; S0 T/ q) _ , q; G. b4 L$ c2 _. o! M4 W; S0 T/ q) _

在这样的制度组合下,会导致一个结果,就是日本人在工作中很怕犯错,因为你一旦犯错,重新再来的成本就会非常非常高。我们常说干的不爽了就跳槽,这种行为在日本的职场上是并不常见的。员工为了让工作的更”稳“,在面对职场欺凌的时候,也会倾向选择忍气吞声息,长此以往心理问题,职场骚扰,甚至是过劳死也就屡见不鲜。5 g, t) x% m; e/ B& s, H

, G' k3 ^. u6 T

% O3 [ X' S. i: u2 U4 j% Z" r我们说随着年岁的变大,试错的成本会越来越高,和高龄蛰居族息息相关。因为他们找不到合适工作,就只能在家待着,这下你可以理解了吧。另外我们上面提到泡沫经济时代有很多人破产,破产后的这些人找工作同样困难,只能找一些出卖体力的低端工作。今天日本街头的很多流浪汉,别小看了他们,说不定几十年前也曾身居高位。! B+ C( N4 i" c; ]$ N

5 r. Y% R6 d3 x$ n

% P5 _% K+ \/ `+ n$ Z8 e( F+ ~ % P5 _% K+ \/ `+ n$ Z8 e( F+ ~

6 [* M& l' v: T) q<hr/>

9 H! `- B1 G- c% f+ N4 M4 c蛰居,一种自我保护

0 E5 d' a; N% z( _9 N0 J4 E/ _9 `( x9 O3 g, X8 h8 {; g' ]* q% W8 J. p

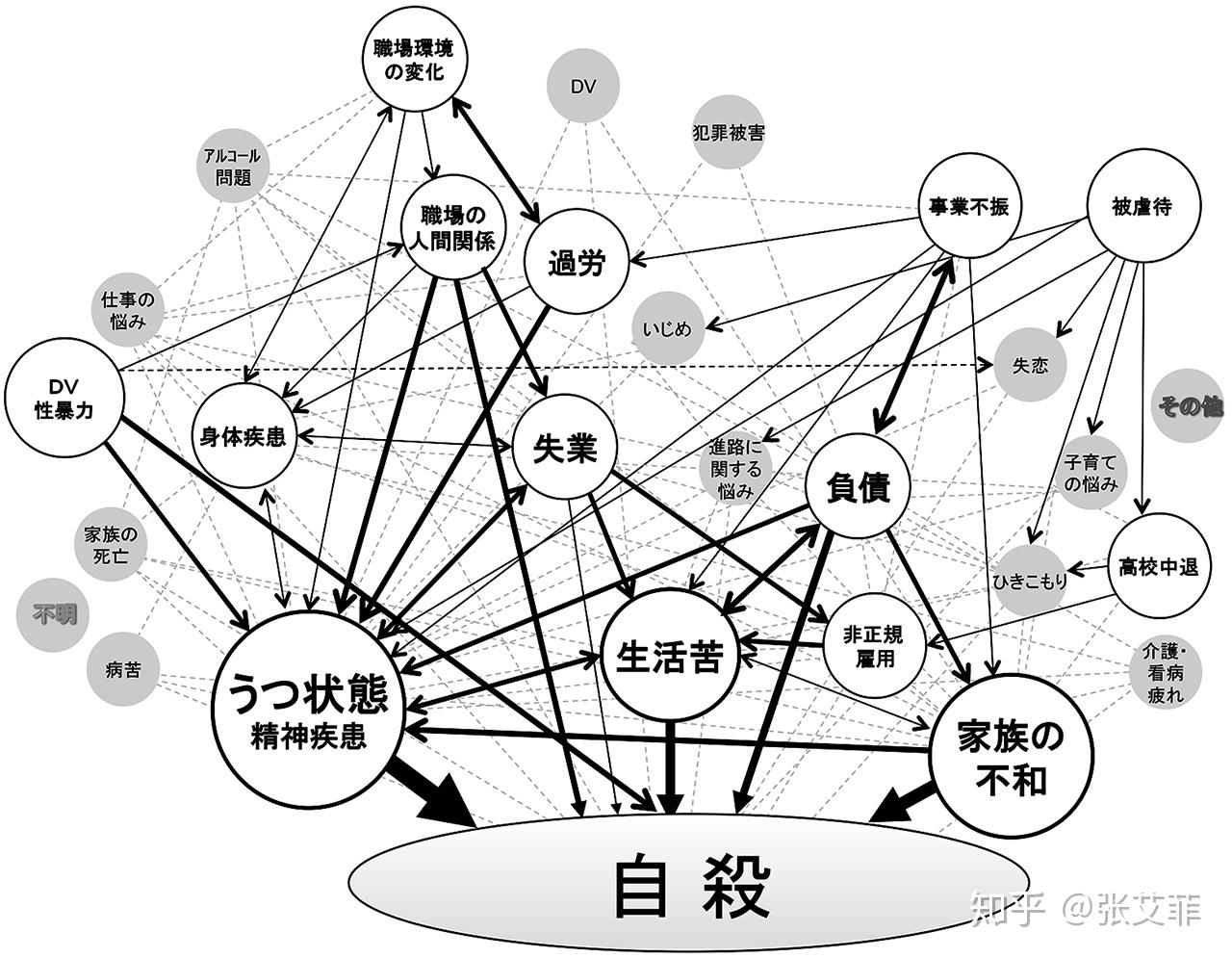

蛰居只是一种物理层面切断联系的手段,人生活在这个社会中,根本做不到独善其身。你会遇到各种各样的问题,你去工作有工作烦恼,你不工作,又有其它的烦恼出现。这些错综复杂,相互影响的矛盾汇聚起来,往往就会引发更严重的后果——自杀。的确,日本就是一个世界级自杀大国。

" [2 c5 Z# ~- G

( K0 h6 k7 N+ g! M+ y& ~& K

/ z/ L; j& m- S; C5 |日本普通人的性格,其实是比较内向,加上独身者比例很大,在面对压力的时候,不能及时排解出去,再加上情感比较脆弱,就容易走极端。比如有一个词叫【終電自殺】,就是指日本人不会选择白天跳轨,考虑到会对别人造成不便,所以末班电车就成了他的目标(日本很多站台没有屏蔽门)。此外日本还有著名的自杀森林。& g3 C, @0 E F( ? c

" P/ H: [; F' j: F% X: w* V

0 k: i& }& Q1 z. T# P8 Y 0 k: i& }& Q1 z. T# P8 Y

去自杀,这样极端的方式毕竟还是少数人,有些人既不想面对挑战,他又不走极端,所以就选择把自己“藏”起来,从而远离压力源。这就是蛰居族为什么要待在家里的主要原因。很多人对蛰居族有误解,觉得它是日本男性的专利,其实不然,有相当一部分日本女性,也同样面临无业贫困婚姻等问题,而选择沉迷在自己的小世界里。" n$ j# ` F, J3 N# D; c- d) G

6 k' ?! b( h4 f \

* W! K# L( F5 D' M+ l+ V' `/ M, Y

<hr/>

" @, M1 T6 O7 L8 N4 K最后说说

" J: P1 m9 Q0 _+ u* f! E6 W% [5 D2 M1 C5 T. |! y& k# R

今天我们探讨了很多蛰居族,尼特族,啃老族背后产生的社会原因,那么如何去解决它呢?老实说,鼓励和干预政策的确会分流一批人,积极回归社会,但剩下的顽固蛰居族,我认为其实是无解的。每一个人在这个世界上,都是独立的个体,人们对于压力的“承受度”各有不同。我们没有办法用一套标准去衡量别人。: X" p! t# Q# O7 R6 } @5 w+ F. ^# I

3 S( }2 C. s: Q( _9 h, D

X) D1 i3 J% Q2 i& ]走出家门这件事,对你来说有可能就像喝水吃饭一样简单,但对于某些人,却是极端痛苦的抉择,这些不是刺激他或者灌心灵鸡汤能解决的,都需要专业人士的心理干预。我们虽然可以理解这些宅在家不工作的人,但还是不禁要追问,少年青年中年的时候,还可以勉强依靠父母照顾,那有天他们离开了呢,你要怎么才能在这个社会活下去?* j9 J, Q8 E) Y) e2 A) t- `# ]6 O4 A

. I2 A5 H0 {$ W1 f# H. ~ |