哇哦,关于这个问题,我曾经特别疑惑,为此真去查过资料,进行过一番研究,其实事情是这样的:

8 ^% \0 Z& w: P# s$ F: K父母们会发现,自从孩子上了幼儿园,回家张嘴闭嘴就是“老师说”,老师的话是圣旨,老师说什么都乖乖照办。6 k6 X0 G/ J% q2 i& h; [/ L! j

于是,父母开始疑惑,到底是孩子没主见还是老师魅力大?4 ~: z/ x) B, L

其实都不是,是孩子的“他律道德”在作祟。* I% z0 F8 t9 L F, v

3 O( U* S2 m! p s* j- F 3 V# Z' q( @# \; W8 Y, C. s0 ` 3 V# Z' q( @# \; W8 Y, C. s0 `

2 }5 j. D5 P) P# S W2 G

儿童教育学家皮亚杰把儿童道德认知发展分为四个阶段:前道德阶段(0-3岁)、他律道德阶段(3-7岁)、自律道德阶段(7-12岁)、公正阶段(12岁往后)。 他律道德是指”儿童的道德判断受他人价值标准支配”。而上了幼儿园的孩子,把老师的话奉为圣旨,就是因为他们进入了“他律道德”阶段。

" ~* X7 q5 p# w; ]% K他律道德阶段的孩子有4个特点:/ Z. M7 [! j& ? E/ q; O' D

% L9 i* U" _* X( R

1、 单方面迷信权威, |5 s/ N: X$ m" y) e3 Z

当孩子进入“他律道德”阶段时,内心会产生遵守成人标准和服从成人规则的义务感。主要表现为绝对遵从父母、权威,尤其是权威人物,比如学校老师。- @5 [& a* D# Q/ @9 G$ v5 }

他们觉得服从权威才是好孩子,不听话不服从就是“坏”。8 i1 h- X a |) j8 }/ f9 n+ M

3 p' q( \ [. f# C6 X2 ^5 ]

( I6 @! i( P4 f3 H就像《驯兔记》里的皮皮鲁被同学们歧视打压,就是他没有服从老师,按照老师指令变成乖巧的兔子。而那些变成兔子的孩子,都绝对服从老师的指令,坚决维护老师的权威。

# w, P: P8 D+ G2 B2 U; s. z2、从物质后果来判断行为好坏,而不是主观动机

' z/ d J2 x+ u9 i# I3 Z" [这个阶段,孩子判断行为“好坏”,不会考虑行为者主观动机,只会从物质后果来判断。3 ~* `' w8 z7 S) t, H

比如幼儿园里露露把牛奶洒在了地上,花花也把牛奶洒在了地上,花花洒在地上的牛奶比较多。小朋友就会认为,花花行为更坏,因为她洒的牛奶多。

9 t5 n% q9 }' t3 s. S i) j( R- A7 p但其实花花是无意洒的,而露露却是故意洒的。孩子们判断时并不会考虑她们的主观动机,只会从物质数量多少来考虑。# x2 Q0 @# x& K# O

3、 看待行为绝对化: p3 c1 t+ h( K& e. p8 g2 |0 ^

“他律道德”阶段的孩子判断是非曲直时,总抱着极端态度,认为这个人不是好,就是坏,这件事不对就错。

; o" t2 O) \. Z. w$ n8 W- A而且他们没学会换位思考,会觉得其他人也如此绝对看问题。

, u: W8 M; {' }4、 赞成严厉惩

* {( U9 B, M- ]. H" i/ [$ s- O) b- r5 i. w" P3 O4 K* u& s. U

, g; ~# V, c: C" w4 a! I8 M , g; ~# V, c: C" w4 a! I8 M

他们通常赞成严厉的惩罚,并且认为受惩罚的行为就是坏的,还把道德法则和自然规律混为一谈。

0 w; a7 l. _ K7 q比如幼儿园里抢了别人玩具就跑的孩子摔倒了,其他孩子会认为他摔倒是因为抢玩具,摔倒就是抢玩具的惩罚手段。

# \1 B; W- {6 P. P; A) X+ A- h从皮亚杰道德发展论来看,儿童他律道德出现是社会和儿童自身发展的必然趋势,也是他们寻求发展和社会化的重要一步,通过“他律道德”来实现自身和社会环境的平衡。8 |6 n( J3 g7 j! K9 G+ Q% r: i( _5 R

因而上了幼儿园的孩子,对老师的话言听计从是正常表现。 {6 l% Y; b6 z

9 i% a$ B% O1 S6 a4 n

( X T4 Z: ^3 K3 k " w* d9 b' B% d0 F) p " w* d9 b' B% d0 F) p

当然不是,父母作为孩子第一任老师,自然要肩负起引导教育孩子,纠正老师无意错误,顺利帮孩子度过“他律道德阶段”的重任。 \/ z7 i4 {" j

那么,父母具体要怎么做呢?1 Q, [8 I* d5 p' q

' M0 ? _' ~4 C7 t; g# O' r

1、 尊重老师, n7 y/ ^& Y) J0 v) e8 w; s( B3 S% M- W

8 ^3 o0 g( U/ {; d

$ Y4 A4 Q% ^- |5 W, d: k四岁的丽丽以前不爱洗手,自从上了幼儿园,老师说要“勤洗手,讲卫生”后,丽丽就变得特别爱干净,无论做什么都要先洗手。

; X# F8 u. i. ? S, }2 B开始父母很欣慰,觉得丽丽开始讲卫生是好事,但慢慢发现丽丽对洗手有了“执念”。9 }( D: ]8 ]5 g6 n9 v

比如带她出去玩,饿了吃零食前她非要洗手,但一时半会找又不到洗手池,妈妈就拿湿巾给她擦了手。不能洗手的丽丽开始不依不饶哭了起来,非闹着洗手,丽丽父母气得吼了她。3 q- b" B" S# u; t

这个阶段的孩子并不清楚是非曲直,他们只知道老师说的就是对的,要按照老师说的做,不只在幼儿园,在其他任何地方都要按照老师说的做。# x& N1 D. u$ \! L: y# u) @

因而父母不要责备孩子顽固不化,要尊重理解孩子的刻板行为,维护老师在孩子心里的地位。

& D7 U2 y! r& F- k另外父母也不要在家里说老师的“是非”,以免破坏老师在孩子心里的美好形象。

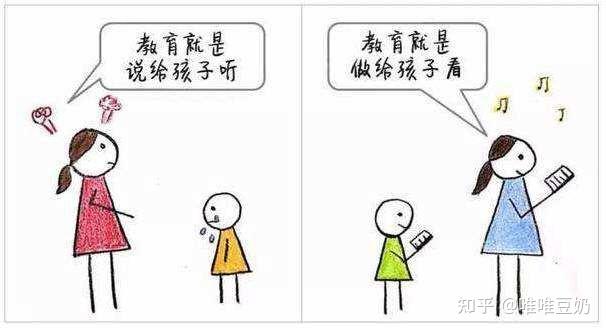

7 g, j. d o# K, Y& z2、 父母以身作则,树立权威形象

3 h6 Z) c% O4 e C& X5 D% p0 C% y1 J# w

# k. ~, n$ V, \5 { # k. ~, n$ V, \5 {

这个阶段的孩子崇拜“权威人物”,因而父母也可以在家里树立“权威父母”形象。

2 O8 R- @' I+ l) I1 u4 e* t, @比如父母说话算数,说一不二,出门不买玩具,那就无论如何哭闹都不会买,慢慢孩子潜意识就会认可“权威父母”,这样父母说话和老师说话就有了同等效果。- A2 Q6 B) G) t8 G

当父母变成孩子心里的“权威”时,如果老师犯错,孩子就不会固执认为“老师一定对”,而是会考虑父母的建议,这样就能有效降低老师不经意错误对孩子的负面影响。3 E# ? N' U+ }! @! z" y

要做孩子的“权威父母”,父母就要以身作则,树立正面榜样。

+ H4 l# ]8 W( W g7 F; V很多父母嘴上教孩子要正直善良,但碰上小便宜,立马会占,偏偏还不自知。还觉得自己在孩子心里是高大威武的形象,孩子就应该像自己一样正直善良。但其实真实的父母什么样,孩子就会学成什么样。- y4 l+ @4 ^9 g' s2 \ f5 e( v

; Q8 Q0 a- K' M* f

5 h7 h# d& M6 `1 ?" ^+ \- V% P# P0 X$ T$ X2 ^& S7 @% z

孩子天生是白纸,你画了天使,他就变得有爱有善良。你画了恶魔,他自然自私刻薄又狠毒。

8 `1 S1 B6 L- h2 h2 o所以为人父母要谨慎行事,严格律己,这样才能做好孩子的榜样。

" Q! j; {- F5 B. q3 a6 ~0 g尤其在“他律道德”阶段,孩子最容易受影响,若跟他接触最多的父母行为不端,孩子自然有样学样。' ^7 m0 V9 S% _! F$ v5 A

3、 通过绘本故事,帮孩子树立是非观+ g3 @' I7 c6 ?% T' A2 e

“他律道德”阶段的孩子还没有形成正确的是非观,所以容易受到外人影响,作为孩子“第一任老师”的父母,可通过绘本故事,教孩子慢慢树立自己的是非观,从而摆脱老师树立的道德框架。

7 j# K- d. q( m& `而且通过绘本故事,父母可以让孩子明白,这个世界不是非黑即白,还有灰色地带。

8 ?5 k, I5 ~" k: C) p因而父母给孩子选绘本,一定要注意绘本故事情节是否合理合情。

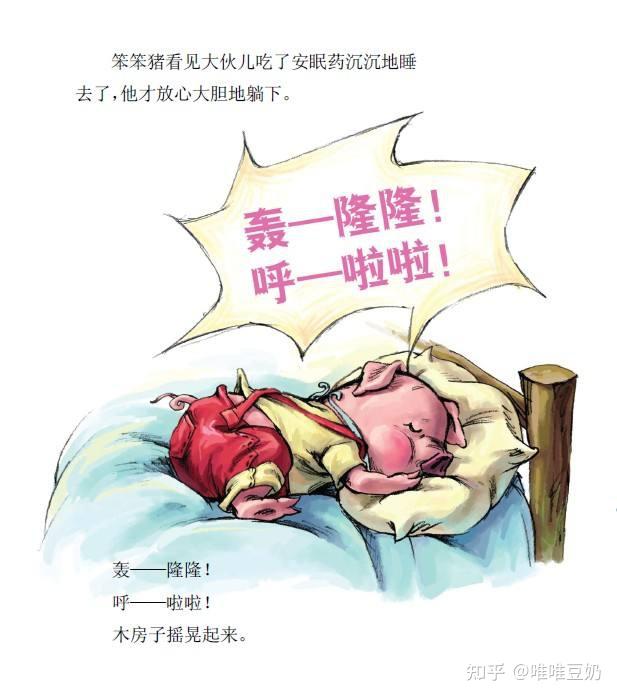

8 ~4 W( i/ ]- |2 V, T我曾看过杨红樱《亲爱的笨笨猪》,里面有个故事:笨笨猪睡觉打呼噜像打雷,为了不让大伙儿被他的呼噜声吵得睡不着觉,他竟然千方百计地让大家服下安眠药,觉得这样就不会吵到大家。9 Z. o' \; g- Z* Q6 ^& t, q

+ W0 X9 } S# F6 T) w$ @# |$ s

7 T0 ?+ `3 B, j! W; A/ N' g8 W7 u 7 T0 ?+ `3 B, j! W; A/ N' g8 W7 u

! }) j# `/ G; P: x - t# z' y* s7 \- [' | - t# z' y* s7 \- [' |

像这样的故事情节就很容易误导孩子,只要主观动机好,采取什么行动都是对的。, j) b( \9 d, t5 F% [; F

因而三观不正的绘本故事,不但不能引导孩子树立正确是非观,还会让孩子误入歧途。

0 @3 c. _( o1 X: ~" W所以父母用绘本帮孩子树立三观时,一定要保证绘本的三观健康正确。

3 T+ y- w% s% y6 h: p4 v当孩子开始把老师的话当圣旨时,父母不要失落,也不要觉得孩子没主见。5 e6 g$ q3 T+ ?) |

要正确认识到这是孩子道德发展的必经阶段,尊重理解他们,不要抱怨责怪老师,帮孩子慢慢树立起良好的道德观念,促进孩子自我意识的发展,帮孩子顺利度过“他律道德”时期。

# b4 F/ C1 F3 w5 V5 I/ Y! S5 ~<hr/>我是 @唯唯豆奶 ,佛系随缘妈,家有5岁敏感小妞,关注我,不定时育儿碎碎念。 |